Posté par

Robert Geuljans le 28 Juil 2011 dans

c |

0 commentsCanto-perdris ou trantanel

- la bourdaine, le garou à feuille étroite, arbuste des landes, son bois est excellent pour faire la poudre à canon, son écorce est caustique, elle est employée dans les cautères lors qu’il faut donner un écoulement aux humeurs » (abbe de Sauvages);

- pour Alibert le cantaperditz (m) est un « terrain aride et pierreux » et spécialement à Montpellier « un garou »;

- ailleurs aussi un « appeau pour les perdreaux » , mais ce sens n’est attesté que dans l’Aveyron pour le contoperdise à ce que je sache.

..

..  ..

..

Bourdaine ………………………………………..…garou…………………………..

ca

ca

Le garou s’appelle aussi bois-gentil, sain-bois et officiellement daphne gnidium et il est très toxique. Dans l’Encyclopédie de Diderot vous trouverez :

« Ce purgatif est si violent, qu’on a fait sagement de le bannir de l’usage de la Medecine, du – moins pour l’intérieur. Ce seroit un fort mauvais raisonnement, & dont on se trouveroit tres – mal; de se rassûrer contre le danger que nous annonçons ici, parce qu’on sauroit que les perdrix & quantité d’autres oiseaux sont très friands de ce fruit, & qu’ils n’en sont point incommodés: l’analogie des animaux ne prouve rien sur le fait des poisons. »

Je crois que l’abbé de Sauvages confond le garou une plante des garrigues méditerranéennes et des sables atlantiques avect la bourdaine (Frangula alnus), qui est un arbuste que l’on retrouve communément en Europe, pouvant atteindre la taille de 5 à 6 mètres de haut, et qui pousse dans les bois humides, les taillis, au bord de l’eau ou à la périphérie des marécages. La bourdaine est égelement laxatif et encore utilisée en phytoyhérapie. Dans la deuxième édition il a en effet corrigé l’erreur.

L’étymologie de cantoperdis ou canto-perdrix, ou francisé chante-perdrix est très simple, composé de latin cantare + perdicem accusatif de perdix. La forme avec un seul -r- est donc plus près de l’origine. Le mot que nous trouvons principalement dans la toponymie est typique pour le domaine occitan, mais on le retrouve en Espagne et en Italie. Mistral, suivant Diderot, écrit que les perdrix aiment manger les baies du garou. Si cela est vrai, le toponyme s’expliquerait par la présence des perdrix dans ce genre de terrain. Dans le Gard il est attesté depuis 1553 et dans les Bouches du Rhône depuis 1046.

Dans le site de l’IGN vous trouverez une centaine de lieux-dits canteperdrix (dont un à Manduel) et vous verrez que que le mot n’a pas toujours été compris et qu’il a subi diverses transformations, comme par exemple « champ de perdrix ». Dans le même site vous pouvez voir que les toponymes composés de cantare + un nom d’oiseau comme merle, alouette (cantalauda) corbeau (cantecorps) sont très fréquents.

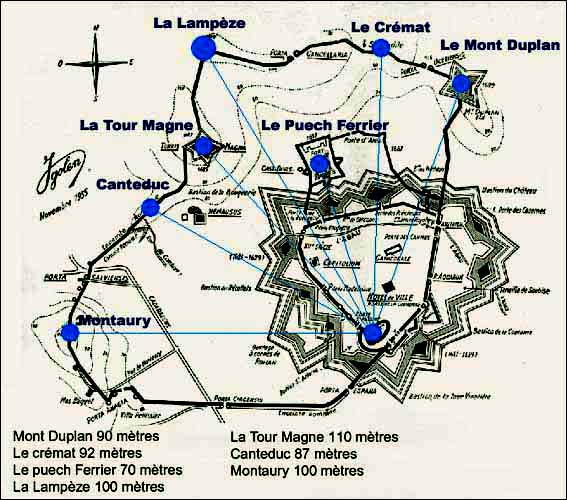

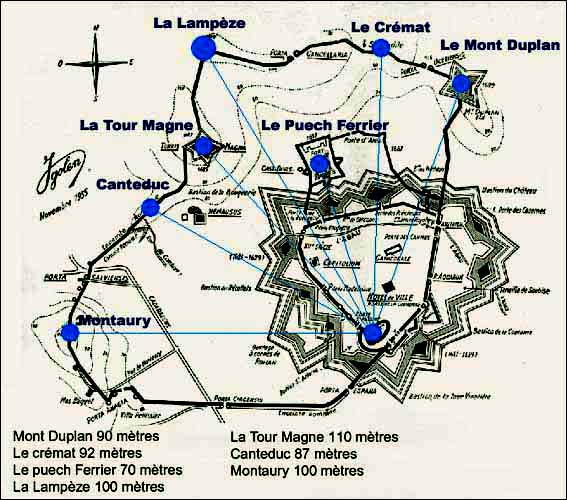

Une des sept collines de Nîmes s’appelle le Cantoduc nom expliqué par Mistral comme cantare + duc , le duc étant le nom d’un hibou en occitan. Mais ce nom n’est attesté que depuis 1861. Avant 1861 cette colline a été successivement désignée sous les noms de Podium Combretum, cartulaire de St Sauveur de la Font, Mons de Cumberto, en 1160, Puech Combret, compoix de 1761. Puech Canteduc, en 1861, suivant A. Pellet. Dans le site de Georges Mathon vous trouverez toute l’histoire de ces collines.

Une autre explication se trouve dans un article de P.Skok publié dans Zeitschrift 32(1908) 434-444. Dans les département des Hautes Alpes il y a une forêt qui s’appelle Cantoduc et il suppose qu’il s’agit non pas du duc le hibou mais d’une transformation par étymologie populaire. Dans un document de 1428 la même forêt s’appelle Campum Ugonem et plus tard Champ dugon. Il pense qu’il s’agit d’un Campo qui appartenait à un certain (H)ugon qui au nominatif s’appelait (H)uc. Donc Campod’Uc > Cantoduc. D’autres Canteduc se trouvent à Marseille, en Auvergne et dans la Haute-Loire. Pour d’autres localisations, e.a. à Cheval Blanc (84) consultez le site IGN.

Il semble que près de Nîmes il y avait un lieu-dit Cantocougou du latin cuculus « coucou » (Mistral) mais je ne l’ai pas retrouvé. Peut-être Cantacoucou?

D’après l’IGN il y a un Cantecocu à Saint-Felix-de-Villadeix en Dordogne et même un Cantecocus à Saint-Sardos (82). La francisation des toponymes peut mener loin. . Le cri typique du coucou gris est un « ku-koo » qui porte loin, avec des variantes telles que « kuk-kuk-kuk-oo », ou parfois, juste un « kuk ». Vous voyez que l’étymologie populaire peut aboutir à des résultats inattendus.

chant du coucou Jugez vous-même!

chant du coucou Jugez vous-même!

Le mot occitan trantanel ou trentanel avec le sens « garou » a été prêté au français. Pour ‘étymologie voir trantanel.

..

..  ..

..