Calut, caludo, caludasse

Calut, caludo « nigaud », un mot que nous rencontrons à Manduel surtout sous la forme de l’augmentatif caludasse. Alibert donne caluc, caluga adjectif et substantif « myope; qui a le tournis (en parlant d’un mouton) qui a le vertige; sot imbécile ». L’abbé de Sauvages parle de fedo caludo et décrit cette maladie des moutons appelée en français le « tournis » ou plus scientifiquement la Cénurose. Les moutons qui souffrent de cette maladie, tournent souvent en rond.

L’étymologie est le latin caligo « brouillard, vapeurs, fumées » mais aussi « ténèbres ». Au figuré le mot latin prend déjà le sens de « aveuglement d’esprit ». Ciceron parle de « la confusion , le désordre de ces temps »: caligo illorum temporum. Les deux sens, au propre et au figuré sont conservés dans la langue d’oc = la langue du Midi.

- Au sens propre : « brouillard, brume obscurité » en languedocien dans le dérivé calignada « braise, feu de menu bois » et dans caluga « muge », un poisson dont les yeux sont à moitié recouverts. Voir l’image dans le site marseillais : http://www.marseille-sympa.com/muge.html. Le sens le plus fréquent en occitan ancien et moderne est « myope ». Le verbe escaludà à Nîmes , mais escalugà à Colognac signifie « éblouir, aveugler ». Le mot a été conservé aussi en ancien français chalin, calin « brouillard, brume, obscurité ». (Cf. Godefroy). En français moderne caligineux.

- Au figuré, calu, calut ou caludasse « aveuglement de l’esprit » > « niais, nigaud ». A Nîmes on prononce de nos jours calu, calude « fou, inconscient, idiot(e) » (Mathon), en francitan à Gignac caluc, caluga subst. « sot, imbécile et même fou » (Lhubac). D’après les exemples qu’ils donnent, le mot est souvent utilisé dans la circulation pour décrire la façon de conduire des autres.

En Camargue, « certains taureaux calus (fous) bacèlent dans les planches. » (Domergue), qui dans son Lexique de la 2e édition de Avise le biou ajoute : « Un caludas est un gros calu. Au sens premier calu signifie « myope ».

J’ai l’impression que les formes avec un -d- sont limitées au Gard , Nîmes- Ales. A Marseille : calu « fou ».

Caminada dans

Caminada dans

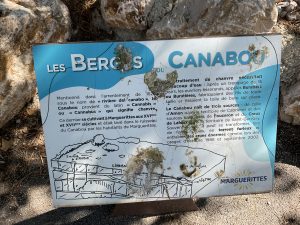

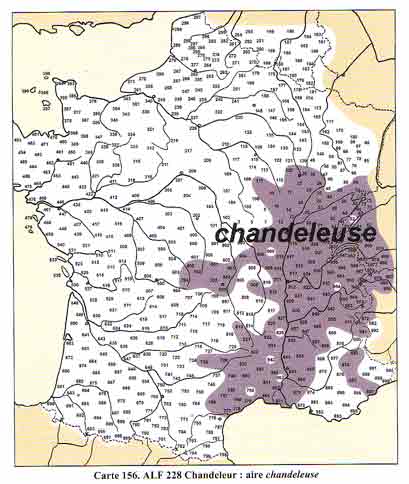

D’après le commentaire de cette carte, il n’y a que deux types dans les parlers galloromans chandeleur et chandeleuse. Dans le

D’après le commentaire de cette carte, il n’y a que deux types dans les parlers galloromans chandeleur et chandeleuse. Dans le  danois Kyndelmisse, italien candelora, catalan candelera, portugais Candelária ou bien à la

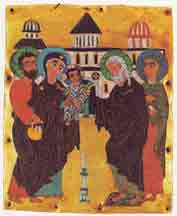

danois Kyndelmisse, italien candelora, catalan candelera, portugais Candelária ou bien à la  La tradition de faire des

La tradition de faire des