Broumejà, broumet, broumegeur

Broumegeà « appâter ». Le broumet est ce qu’on met dans le broumegeur.

Dans la CIGALE ET LA FOURMI façon provençale !!! écrite par Caldi Richard.

Dans la CIGALE ET LA FOURMI façon provençale !!! écrite par Caldi Richard.

» En la broumégeant un peu je pourrai sans doute lui resquiller un fond de daube « .

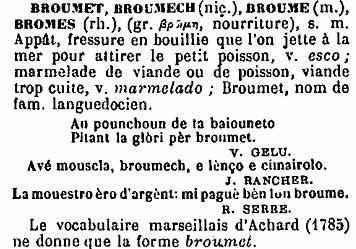

D’après le Trésor de Mistral ( le t. 2, p.1155) le verbe broumeja signifie « jeter dans la mer l’appât dont on se sert pour attirer le poisson ». Le substantif broumet désigne:

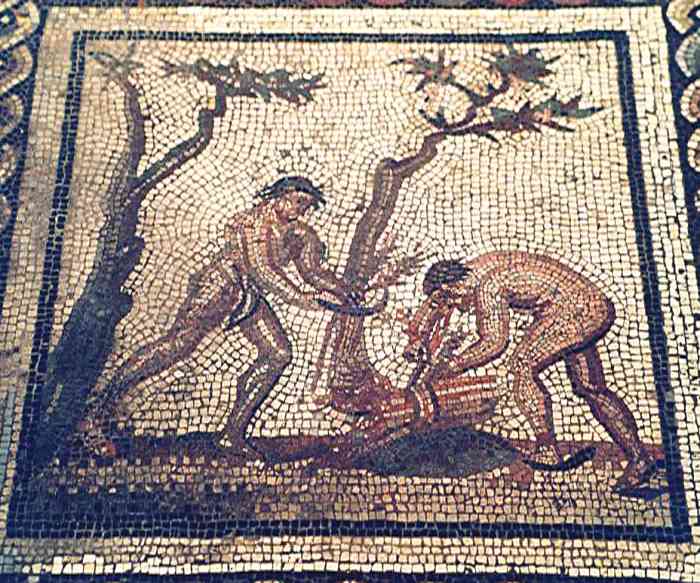

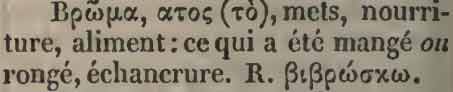

L’étymologie est le grec broma « appât, fessure en bouillie qu’on jette à la mer pour attirer le petit poisson ». broumejà est le verbe. Le mot broumet a été apporté directement par les Grecs à Marseille. Ce n’est pas une fantaisie d’étymologistes, regardez:

Le sens s’est spécifié dans le milieu des pêcheurs, pour ensuite se généraliser totalement dans le verbe broumejà.

Le sens s’est spécifié dans le milieu des pêcheurs, pour ensuite se généraliser totalement dans le verbe broumejà.

Un pêcheur de Marseille écrit: « je viens de me fabriquer un broumegeur ( cage en grillage que je compte lester sur le fond remplie de sardines broyées ). » Un broumégeur pro contient jusqu’à 1,5 kg de broumé. À immerger sous le bateau pour pêcher la bonite, juste au dessus du fond pour pêcher les sparidés.

Un pêcheur de Narbonne l’appelle broumegeur ou BROUMEUR, BROOMER. Cette dernière graphie a subi l’influencé du grec ou de l’anglais broom « balai ».

En galloroman, cette petite famille de mots qui semble être bien vivante, n’est attestée qu’en provençal, mais le pêcheur narbonnais le connaît aussi. Je n’ai pas de renseignements sur la côte ligure en Italie…

Un collègue catalan, auteur du site Petit és Polit a trouvé le mot dans un nouveau dictionnaire du Nord catalan et il s’est rappelé de mon article qui date de 2010. Il a écrit:

Seguint amb la lletra ‘B’, una petita observació però: a l´entrada ‘Bromeig‘ se´ns ofereix aquesta traducció al català de la resta del territori: ous de peix servint d´esqueramb la qual cosa sembla donar-se a entendre que es tracta d´un mot exclusiu del nord.

En realitat pel que sabem la paraula és ben present una mica arreu, per exemple a les Balears. El diccionari Alcover la registra amb tota normalitat i nosaltres l´hem sentida en boca de pescadors de la costa de Tarragona.

De les dues variants del terme, Bromeig i Grumeig, la primera és la que va arribar als dialectes lígurs des del provençal:

Bromes, Brümezzu esca pei pesci. (Carlo Randaccio. Dell´idioma e della letteratura genovese 1894)

segons Alibert provindria del grec βρῶμα ‘aliment’.

A la web Cumpagniadiventimigliusi trobem la mateixa etimologia:

greco: BROMA “immondizia” > brüma “fanghiglia di origine organica”.(..)

Modalità di pesca (..) greco: BROMA “cibo” + IZO – IDIARE > brümézu – brümezà “gettare esca in mare”Degut a l´existència de l´altra variant, però, l´explicació etimològica més habitual fa derivar el mot de ‘grum’ (del llatí grūmu, emparentat amb, per exemple, l´anglès crumb)