Breilh-

Breilh. La dormeuse de Mirepoix me demande d’éclairer le mystère des « breilhs, breils ». C’est devenu une longue promenade à travers l’Europe.

Breilh. La dormeuse de Mirepoix me demande d’éclairer le mystère des « breilhs, breils ». C’est devenu une longue promenade à travers l’Europe.

Brèle, brélon : A l’origine, la brèle, c’est le mulet. Et malgré que le bestiau soit très robuste,

et très dégourdi dans les chemins escarpés, le mot a pris un sens inverse aujourd’hui.

La brèle, c’est devenu le nul, le bon à rien, le négligeant :

<< Regarde-moi ce Reynald Pédros, qué brèle, celui-là encore !… >>

Par extension, la brèle (ou le brélon) désigne un deux-roues à moteur dont on se demande

comment il (ou elle) marche encore :

<< Si tu me promets qu’il tiendra jusqu’au ballètti, j’accepte que tu me chales sur ton brélon… >>

Pourquoi cet article dans ce site? Parce que ma source a simplement été supprimée; cliquer sur « source » donnait :

PAGES PERSO VOILA

Le service de Pages perso Voila est fermé depuis le 17/11/2015.

Les utilisateurs de ce service ont été prévenus par mail de cette fermeture et via des encarts d’information sur les pages de ce service, depuis le mois de juin 2015.

Des fiches d’aide ont été mises à leur disposition pour récupérer le contenu de leurs Pages Perso Voila afin de le recréer sur un autre service de Pages perso de leur choix.Depuis le 17/11/2015, date de fermeture du service, il n’est plus possible d’accéder aux Pages Perso Voilà créées, ni aux interfaces de gestion et de publication de ce service.

L’étymologie est dans le CNRTL:

A.− Arg. milit. Mulet :

B.− Au fig. et péj. [En parlant d’une personne bête ou têtue] Brèle! espèce de brèle! bande de brèles!

Orth. Brêl dans Esn. 1966. Étymol. et Hist. 1. 1914 brêl « mulet » (arg. des soldats d’Afrique dans Esn.); 1940 (soldats à Grenoble, ibid.); 1943-45 brèle (Lanly, p. 59); 2. 1952 brêl « imbécile » (Esn.). Empr. à l’ar. algérien bġ əl « mulet », la gutturale étant prononcée comme un r (Lanly, p. 59 et 114). Ar. classique baġl « mulet » (G.-W. Freytag, Lexicon arabico-latinum, éd. C.A. Schwetschke, Halle, 1830-37, t. 1, p. 189b).

Bresco « rayon de miel »Le mot est surtout conservé dans le Sud-ouest du domaine occitan. Voir Thesoc s.v. rayon. Pourtant bresco, bresche en ancien et moyen français, est attesté dans tout le domaine galloroman et ailleurs où les Celtes ont habité. Ceci permettrait de supposer une origine celtique si le mot était attesté dans une langue celtique moderne ou ancienne, ce qui n’est pas (encore?) le cas. L’étymologie celtique brisca « rayon de miel » reste donc une hypothèse.

A Die brèiche, brèicha est le « rayon de cire d’abeilles » mèu en brèicha « rayon de miel », ou mèu en tauletta. On y récoltait le miel dans les brusc à la St-Valentin (14 février) d’après Han Schook (Die). Une idée pour l’année prochaine.

L’abbé de Sauvages (S1) définit bresco comme une « gaufre de miel, un gâteau de cire fabriqué par les abeilles, tel qu’on le tire de la ruche »

La structure régulière des rayons de miel est à l’origine du transfert à d’autres objets, comme à Barcelonette breissa « canelier pour la chaîne avec les fils en peloton » dans l’Aveyron bresco « grande natte d’osier pour faire sécher les prunes ».

On a créé d’autres dérivés dans le domaine de l’apiculture comme dans l’Aude bresk « ruche », en béarnais brescou « rayon de miel », dans le Quercy brescon « grenier où l’on place les ruches » (Mistral) > en Cahors « grenier, galetas » tout court.

Brescado « corbeille sans anses » (Aveyron), brescodou « corbillon, petit clayon sur lequel on sert des crêpes ».

_________________________

FEW I,535b

Bresegon, bresegoun, presegoun « fragon, petit houx ( ruscus aculeatus) ». Wikipedia . Il est utilisé localement lors de la fête des Rameaux comme substitut aux branches de buis. (De là le nom buis troncut , et buis salvatge donné dans le dép. du Lot, d’après Thesoc et non pas bois -).

Les jeunes pousses sont comestibles, crues ou cuites, comme les asperges sauvages, par contre, les baies sont toxiques.

Le FEW suppose pour des raisons d’ordre phonétique, que les formes du Nord de la France avec fr- comme fragon, ancien français fregon, reposent sur un gaulois frisgo « petit houx ».

En occitan nous trouvons une forme bregou(n), brigon , dont l’initiale br- au lieu de fr- s’explique par l’influence de brusc « bruyère, broussaille » en occitan. (Cf. l’article brusc « ruche » et le DMF s.v. bruscum.) Principalement en languedocien existe le forme bresegoun avec insertion d’une voyelle svarabhaktique (j’adore ce mot, il fait très savant!) dans le groupe -sg- > -seg- qui par la suite devient -zeg- e.a. dans le Tarn et à Toulouse. Voir aussi l’article grefuelh

Brespaille s.f. « goûter », brespaillar v. « goûter ».

Un visiteur m’a demandé l’étymologie de ces mots, tout en l’avant trouvée déjà, le latin vesper. Il s’agit d’un mot essentiellement gascon. Le visiteur me l’avait signalé pour Foix dans l’Ariège , mais quand je lui ai écrit que cette localité était la plus à l’est de toutes les attestations et dans le domaine languedocien, il m’a répondu qu’il s’agissait plus précisément de La Bastide-de-Sérou, à 17 km à l’ouest de Foix. Cela m’a incité à vérifier si ce village est considéré comme gascon ou languedocien.

La réponse se trouvait dans la Bibliographie des Dictionnaires Patois galloromans (1550-1967), de W.von Wartburg, H.E. Keller, R. Geuljans. Genève Droz, 1969, p.38 note n° 66: (page non consultable, j’ai pas fait exprès !)

Le point 782 de l’ALF (Le Mas d’Azil) est d’après l’ALG, vol.1, p.1 languedocien, tandis qu d’après Achille Luchaire, Etudes sur les idiomes pyrénéens de la régin française (Paris,n 1879), p.196 et Gerhard Rohlfs, op.cit. p.3 n°1, la limite passe à l’est de cette localité. Sur les parlers de transition cf. maintenant Pierre Bec, Les interférences lingustiques entre gascon et languedocien dans les parlers du Comminges et du Couserans; Paris, 1968.

Agrandir le planVoici la carte. Il faut l’agrandir pour voir les 3 localités.

Maintenant il faudra demander aux habitants de La Bastide-de-Sérou s’ils parlent gascon ou languedocien??

Brio, brino, brigno s.f. « gousse d’ail ». L’étymologie est peut-être une racine gauloise *brinos « rejeton, tige » avec le suffixe –ia , mais jusqu’ici on ne connaît aucun mot celtique qui y correspond. Le 15/7/2016 : Pierre Gastal m’en fournit plusieurs ! Voir ce qu’il écrit en bas de page. .

L’évolution sémantique « rejeton » > « gousse » s’explique peut-être par la forme et la fonction de la gousse. En néerlandais il y a eu une évolution analogue. Une gousse d’ail est nommée « teen » mot qui signifie « tige fine, rejeton ». Je n’en suis pas sûr, parce que le mot teen signifie aussi « orteil » et je ne connais pas encore l’histoire de teen « gousse d’ail ».

Il s’agit d’un tout petit groupe d’attestations. La première de ce groupe vient de l’Aveyron (Vayssier) . Dans le Gers et et le Tarn-et-Garonne la forme est brio, dans la Hte-Garonne c’est brino. ( Thesoc type brinha)

L’article brinos du FEW comprend principalement des mots qui désignent des tiges, verges, rejetons, des brins. etc. Mistral fournit le mot brigno pour le Dauphinois avec le sens « plante herbacée très fine, qu’on emploie quelquefois en guise de bruyère pour ramer les vers à soie ». Avec un sens très proche brinha « sorte de roseau (pour faire des paillasses), carex; Une herbe coupante des marécages] » il a survécu à Die (Han Schook).

La graphie donnée par le Thesoc, brinha vient d’Alibert, mais les gens du Gers et du Tarn-et-Garonne prononcent brio, et dans la Hte-Garonne c’est brino.

Pierre Gastal, spécialiste du Celtique, m’écrit qu’il y a bien des mots celtiques qui correspondent à cette origine:

Il est bien vrai que *brinos, qui serait à l’origine du français “brin” (celui-ci dit “peut-être gaulois” par le Dictionnaire étymologique Larousse) n’est cité ni par G. Dottin, ni par P.-Y. Lambert, et pas davantage dans le dictionnaire gaulois de X. Delamarre.Cependant le mot est bien présent dans les langues celtiques :V.bret. breun (breyen déb. XVe s. ; bryenen, au sing. 1732), breton mod. brien-enn, coll., « brins (de filasse, de lin), petites tiges végétales, bribes », corresp. au corn. brewyon et au gall. briwion.On le trouve même en espagnol sous la forme brizna (brin). Le sens premier de la racine indo-européenne semble être : fragment, miette, petit morceau détaché, brisé de quelque chose de plus gros.

Broa « bord, orée, talus ». Mot trouvé dans la revue La Clau, Bulletin de l’Oubrador Jonquierenc de Provencau, n° 78, Nîmes, Printèms 2005. A Jonquières existe depuis quelques années la Z.A. de la Broue, en occitan la broa ou la brova. L’auteur mentionne les dénominations La Broue, La Brouve pour 1758 et La Broue pour 1589. Dans le dictionnaire d’Alibert nous trouvons en plus les formes: bro, abro et l’expression : a broa d’uelh « à vue d’oeil’, et les dérivés broal « bord d’un champ, partie inférieured’une vigne, berge de rivière » et broàs, broassa « grand talus gazonné, tertre, hallier ».

Pour le toponyme Labro , contraction de La Broa voir le commentaire de Christian en dessous de l’article

avant travaux

avant travaux

après

après

Les parlers occitans ont donc conservé le sens d’origine « bord, bordure », mais le paysage a changé.

Ce mot fait partie d’une petite famille basée sur un étymon gaulois broga « frontière, limite, bord » . On lit dans le vieux Scholiaste de Juvénal, IVe siècle : brogae Galli agrum dicunt « de la terre que les Gaulois appellent brogae » et ce sens correspond au mot breton bro « pays, contrée », Gallois, brô, ancien celtique *mrogi-« pays, région », ancien irlandais, mruig, persan, marz « frontière, limite ».

La broue relie notre région à une grande zone dans les vallées alpines du Nord de l’Italie: par exemple en piemontais broa signifie entre autres « bord d’un précipice ». Mistral donne aussi un mot catalan brua mais je ne l’ai pas retrouvé dans les dictionnaires catalans. Dans le site de l’IGN vous trouverez de très nombreux toponymes composés avec broue, brova, broga, et broa. Si quelqu’un a envie d’en faire une carte et de ma la passer, n’hésitez surtout pas. Dommage que l’agencement du site ne permet plus de regrouper des toponymes.

Dans le Thesoc vous trouverez que dans la Hte-Vienne 3 informateurs ont donné broal comme nom d’un « talus ». Un talus est souvent la limite d’un champ. Durand fournit pour l’Aveyron les expressions a la broa de l’aiga, a la broa d’un cami, le verbe abroar « approcher du bord » et le dérivé broal « une haie à la limite d’une terre ».

A Barcelonette, vallée de l’Ubaye: abrouàr v.a « Faire approcher les brebis du bord des champs, où se trouvent des touffes d’herbes dites abrouas ». Debroua » débarasser le bord d’un champ de ses brousailles », ce qui était fait à l’aide d’un debrouaire « une serpe pour couper les broussailles ». Suivant la configuration du terrain le type broga peut désigner une « haie », une « bordure de rivière », un « bord gazonné au pied d’une terre » etc., mais la notion de « limite » est toujours présente.

Il semble que l’évolution sémantique a dû être « limite »> « terrain en bordure » > « terrain ». On trouve une évolution analogue dans le mot germanique marka et un évolution dans le sens contraire serait difficile à comprendre.

Voir aussi l’article breilh qui vient d’un dérivé de broga

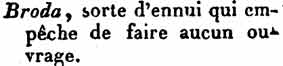

Brodo s.f. « paresse, fainéantise » (S2) est encore très vivant dans le français régional : avoir la brode, avé la broda (Camps) , la brode le prend (Lhubac). D’après Camps il y a de nombreuses attestations dans le Gard et les Cévennes (où?). Dans le FEW il n’y a que les attestations de l’abbé de Sauvages (S2), reprises par Mistral et deux attestations dans le Puy-de-Dôme où brodo signifie « envie de dormir ». S2 donne aussi le verbe broudà « lambiner ».

Je viens de trouver une attestation cévenole, dans le Vocabulaire de mots occitaniques de Fabre d’Olivet:

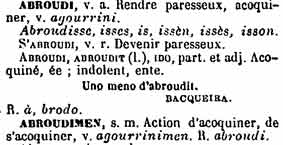

Mistral ajoute les composés abroudi et abroudimen:

Mistral ajoute les composés abroudi et abroudimen:

Tout ce groupe de mots est limité au languedocien, à part les deux attestations du Puy-de-Dôme. L’étymologie en est inconnue.

Tout ce groupe de mots est limité au languedocien, à part les deux attestations du Puy-de-Dôme. L’étymologie en est inconnue.

En cherchant dans les Incognita du FEW, j’ai encore trouvé d’autres attestations, qui du point de vue sémantique et phonétique peuvent appartenir à la même famille: limousin brodo s.f. « homme lâche qui manque de vigueur et de courage; mauvais cheval »; « personne capable de rien, nulle »; dans le Puy-de-Dôme brodo « envie de dormir »; dans le Dauphiné brodo « sobriquet des montagnards alpins; mal élevé, grossier ».

Broufade ou brouffade du provençal broufado d’après Wikipedia. Dans les Additions au second volume de son Trésor1, Mistral nous renseigne:

Vous trouverez de nombreuses recettes sur le web.

Mistral connaît un verbe broufa :

Il semble que le plat revient à la mode. En tout cas ma femme a récemment trouvé une recette dans une revue locale, avec le titre ‘Broufade du Gard » et elle me l’a servi à midi. Voulait-elle que je m’ébroue ou que je broufe lou rire?

Le lien sémantique entre le verbe broufar et la broufade n’est pas évident. Broufado se trouve dans le FEW avec le français brifer « manger goulument » et l’occitan bifra dans l’article brf- une onomatopée dont nous trouvons des représentants avec le sens « manger gloutonnement » et « souffler, s’ébrouer, mugir ». Le premier avec la voyelle -i- et le second avec la voyelle –ou-. Quand la broufado est bien faite, les deux sens contribuent à expliquer son nom.