Bar(r)aquet

Baraquet, barraquet

- haricot blanc ;

- escarole (Tarn; FEW).

- espèce d’endive

- poulie (maritime) ;

- surnom des Espagnols à Carcassonne.

Ce dernier sens m’a été signalé par un visiteur qui l’a entendu à la radio, dans un refrain sur la Trivalle un quartier de Carcassonne situé au pied de la Cité, typique pour sa population majoritaire issue de l’immigration espagnole (les barraquets) et gitane ( voir le site carnaval de Lavalette).

Un autre visiteur me signale : « A Béziers aussi les Espagnols étaient surnommés « los barraquets« , indéniablement « les haricots verts », car après ’36 ils arrivaient minces. Les haricots blancs sont « los favariols« . Voir à propos de ce dernier favasso etc.

« Aquela Trivala, aquel polit quartièr, i a que de gitanas, e de baraquets.

An pas de sandalas, an pas de solièrs. E van far la valsa, aquí jol Pont Vièlh !»

Baraquet n’est pas dans le TLF, mais apparaît dans l’ Arrêté du 4 août 1955 concernant les semences potagères : « Nain extra-hâtif et son synonyme Baraquet « . En surfant j’ai constaté que les jardiniers et les cuisiniers ne sont pas d’accord sur le sens exact des bar(r)aquets. Certains disent qu’ils sont plats et verts, pour d’autres ils sont blancs cernés de jaune, ou gros et verts, s’ ils n’ont pas été ramassés à temps et bons pour la soupe. Pour le dictionnaire Panoccitan le barraquet nom m. est le « haricot mangetout (vert) ». Cela vient peut-être du fait que la Commercialisation [des semences n’était] possible [que] jusqu’au 31 décembre 1997.(Arrêté du 4 août 1955 ).

Baraquets  Rue La Trivalle

Rue La Trivalle  Carcassonne.

Carcassonne.

Les noms des fèves et des haricots servent souvent comme surnom. Voir l’article favasso, favalise et Mr Bean. A Fleury d’Aude certaines personnes sont appelés Manja-favas. Voir à ce propos cette page. Voir aussi ci-dessusbajana.

Un visiteur me donne le complément d’information suivant: A Béziers, comme à Carcassonne, les immigrés espagnols étaient los barraquets, « les haricots verts. » Peut-être consommaient-ils ce légume mais je crois surtout que ces malheureux arrivaient fort maigres d’Espagne.

L’étymologie de barraquet n’est pas enitièrement élucidée.

J’ai rassemblé les mots qui sont dans le FEW et qui pourraient avoir un rapport avec baraquet :

- Carcassonne barraquet » haricot blanc dont on mange les gousses avant la maturité « ; Tarn barrakéto f. « escarole » ( FEW 21/131b Incognita. et FEW21/122a).

- Arrens (HtesPyr.) barraquet ‘cheval court » p.36 dans l’article brakko « chien de chasse « . (FEW 15/1, 237a ).

- Mdauph barakéto f. « gourme des petits chats » > barraqueto M. – (FEW 22/1,299b Incognita. suivi de cette remarque: Probable dérivé de Basses Alpes braquet » furoncle » ici 15/1,237b *brakko1. (Chauveau)

- Vaux (Ain) barkadolà adj. » bariolé de couleurs diverses.. » p.ex. la robe d’un animal; Drôme baraca » bariolé « , Puyb bouraka , -edo » qui a plusieurs couleurs « ; Yonne baraque « pie ». ( FEW 23/187b Incognita et p.224)

C’est le dernier groupe qui a fait sonner une petite clochette dans ma tête.

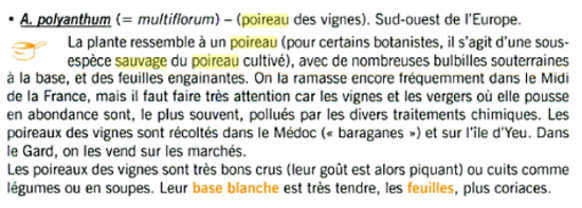

Dans l’article barrakan « tissu en poil de chameau » (mot arabe), sont mentionnés : occitan barracan « gros camelot qu’on façonnait autrefois avec des raies blanches » (tiré du Dictionnaire d’Azaïs), ailleurs à Marseille, Alès, Toulouse, et en Limousin avec des défintions moins préces « étoffe de laine, camelot ». L’abbé de Sauvages donne Baracan « sorte d’étoffe qui rejette la pluie ». L’espagnol barragán « sorte d’étoffe qui rejette la pluie » a la même définition que celle de l’abbé Sauvages. Dans le même artcle du FEW sont cités les dérivés occitans barracaná v.tr. « barioler de blanc« ou adj. « bariolé » , languedocien bracaná « bariolé » (Sauvages) attesté depuis 1060! , Velay braccanoda « se dit d’une vache qui a deux couleurs tranchantes sur le pelage ».

Je pense que le groupe mots d’origine inconnue n° 4 ci-dessus , appartiennent à la famille barrakan. C’est la définition précise donnée par Azaïs « avec des raies blanches » qui permet d’y attacher également le mot de l’Yonne baraque « pie ».

Pour la même raison je pense que le baraquet « haricot blanc » de Carcassonne devenu « sobriquet des Espagnols » fait également partie des dérivés de l’arabe barrakan.. Une autre possibilité est que les travailleurs espagnols étaient habillés de » tissus grossiers bariolés imperméables » (barragános), quand ils sont arrivés à Carcassonne.

On peut penser qu’un « cheval court » appelé barraquet à Arrens est également comparé à un « haricot » et non pas à un braque. En ce qui concerne la « gourme des petits chats » je dois avouer mon ignorance. Je n’ai trouvé des renseignements que sur « la gourme des chevaux ». Il faudra consulter un vétérinaire. Mais si la gourme des chats est identique à » des vers » ( français gourme < germanique worm « vers ») , qui ressemblent à des petits haricots, alors la conclusion s’impose. Le sens « poulie » (Alibert) reste un mystère. Peut-être à cause de sa forme qui ressemble à un haricot blanc :  ?

?

L’arabe barrakan a donné en allemand Barchent [arab. Barrakan ==> grober Wollstoff] einseitig der beidseitiggerauhte Baumwoll- oder Viskosefasergewebe mit Flanellcharakter.

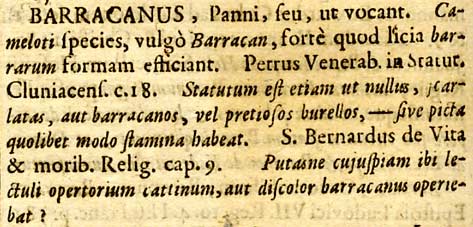

Le dictionnaire de Grimm donne les formes Barchat, Barchet et pour le moyen allemand barkan. Comme origine il cite une forme du latin médieval barchanus, parchanus. que je n’ai pas retrouvé, mais DuCange donne barracanus :

Petrus Venerab. est Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable, né entre 1092 et 1094 et mort en 1156, était le neuvième abbé de Cluny dès 1122. Il interdit aux moines de porter des tissus barracanos ou des burellos pretiosos.

Petrus Venerab. est Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable, né entre 1092 et 1094 et mort en 1156, était le neuvième abbé de Cluny dès 1122. Il interdit aux moines de porter des tissus barracanos ou des burellos pretiosos.

Sur bouracan attesté depuis 1150, espagnol barragan depuis le IXe siècle, voir bouracan! (TLF et pour le moyen français le Godefroy.) Ce dernier donne les deux formes bouracan et barragan.

Espagnol: barragán2. (Del ár. hisp. bar[ra]kán[i], este del ár. barkānī, tipo de paño negro indio, y este del persa pargār o pargāl).

1. m. Tela de lana, impenetrable al agua.

2. m. Abrigo de esta tela, para uso de los hombres.

Bar(r)aquet est aussi un nom de famille. « Mangeurs d’haricots » ou « d’origine espagnole » ?