Posté par

Robert Geuljans le 31 Oct 2011 dans

v |

0 commentsVedel « veau » est la forme régulière du latin vitellum « veau » en occitan. Pour les variantes voir le Thesoc. Ici c’est le sens qui m’intéresse.

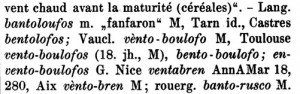

Un visiteur me signale : à Adissan les expressions « fa lo vedèl » ou « va vedelar« , se disent à propos d’un mur de soutènement qui prenait « du ventre ». Cet emploi du mot vedel, vedeou en provençal est attesté en franco-provençal du Vaud (Suisse) en provençal et en languedocien jusqu’à St-Affrique. Pour l’abbé de Sauvages (S1), il s’agit spécialement d’un éboulement d’un mur de terrasse ou de la brèche qui s’y est faite d’elle-même.

Est-ce un hasard qu’on retrouve la même image « veau » en anglais calf « veau » mais aussi « Un gros morceau de glace flottante, scission d’un glacier ou d’un iceberg » (depuis 1812) ? D’après Harper l’origine du mot calf est une racine indo-européenne *gel- >*gelb(h)- qui signifie « gonfler » et de là sont nés les sens « l’utérus, le fœtus, les jeunes d’un animal. ». Néerlandais afkalven « se dit du terrain que la mer ou une rivière affouille », vient d’après le NEW de la même racine que le mot kalf « veau ». Le nouveau EWN donne une autre origine, mais les attestations de l’occitan et de l’anglais rendent l’étymologie kalf, calf bien plus probable. En languedocien un « éboulis de terre » s’appelle aussi sáoumo de téro d’après l’abbé de Sauvages. Voir l’article sauma. Cet emploi peut venir de l’image d’un mulet chargé de sacoches pleines.

Il s’agit d’une différence de point de vue. Une paroi qui s’afaisse se gonfle vue de l’extérieur, mais se creuse vue de l’intérieur.

Cette histoire fait partie de mes Contributions à une nouvelle approche. inspirées par Jean-Philippe DALBERA Des dialectes au langage. Une archéologie du sens (Linguistique française, 13). – Paris : Champion, 2006.

Ci-dessous le parement extérieur de la cabane fait ventre, vedel et s’éboule en raison du manque de boutisses susceptibles de l’ancrer dans la maçonnerie ou parce que le blocage intérieur, empilé à la va-vite, se tasse et agit comme un coin. Voir le site incontournable Pierreseche.com.

vedel, vedèou calf

Un bon exemple ci-dessous : la rivière « gonfle », mais le terrain se « creuse »:

néerlandais afkalven

Le dictionnaire étymologique de l’anglais par Douglas Harper écrit:

- calve (v.)

- Old English cealfian, from cealf « calf » (see calf (n.1)). Of icebergs, 1837.

- calf (n.1)

- « young cow, » Old English cealf (Anglian cælf) « young cow, » from Proto-Germanic *kalbam (cognates: Middle Dutch calf, Old Norse kalfr, German Kalb, Gothic kalbo), perhaps from PIE *gelb(h)-, from root *gel- « to swell, » hence, « womb, fetus, young of an animal. » Elliptical sense of « leather made from the skin of a calf » is from 1727. Used of icebergs that break off from glaciers from 1818.