Posté par

Robert Geuljans le 30 Jan 2016 dans

v |

0 commentsShareBoloraubo le nom de Valleraugue en prononciation locale.

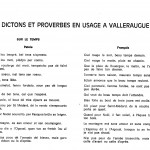

Dictons sur le mois d’avril.

O lo fi d’obriel, lo blaquo mouonto ol ciel A la fin d’avril la végétation monte au ciel (en haut de la montagne)

O lo fi d’obriel touto bestio tchandjo dé pel A la fin d’avril toutes les bêtes changent de poil;

O lo fi d’obriel , lous bolatch o fiel A la fin d’avril les ruisseaux coulent à flots. (Source Atger, Charles)

Né Paysbassol, je suis devenu *Boloraubois en 1979. Quand j’ai commencé ce site, il y a plus de 10 ans, j’ai d’abord écrit des articles comme traversier que j’avais entendu là-haut. Ensuite j’ai trouvé le Compoix de Valleraugue qui m’en a inspiré pas mal. Ma fille qui y habite toujours m’a aussi fourni des mots du terroir. Son beau-père m’a aidé en lisant à haute voix le proverbes et dictons en patois, que j’ai enregistrés. Mon petit-fils m’a fourni la photo de la pansieire. Il y a aussi le mas du Valdeyron où j’ai habité depuis 1979. Tous ces liens m’y attachent. En bas de cette page j’ai réuni quelques documents sur le patois de Valleraugue que vous pouvez consulter.

Voici la liste (et c’est pas fini) :

Acabaïre https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/acabaire-ocobaire/

Acabar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/acabar/

Acantonar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/acantonar/

Afenassar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/afenassar/

Aigavers https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/aigavers/

Aire, airiel https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/aireairiel/

Aissou, aissada https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/aissou-aissada/; aissada https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/aissada/

Amarinier https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/amarinier-amarino/

Androune https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/androune-andronne/

Anglada https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/anglada/

Apilar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/apilar/

Arrapoman https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/arrapar-arapar/

Arseilhera https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/arseilhera-2/

Asagadouiro https://www.etymologie-occitane.fr/2014/06/asagadouiro-pelle-a-arroser/

Ase https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/ase-ay/

Bartas https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/bartas/

Borio https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/borio/

Calendas https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/calendas/

Cana https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/cana-canne/

Canton, cantou https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/canton-cantou/

Cloca, cloussi https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/cloca-cloucho/

Clueg https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/clueg/

Compoix, coumpés https://www.etymologie-occitane.fr/2013/01/compoix-coumpes/

Croto https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/croto/

Degra https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/degra/

Destre https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/destre/

Dralha https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/dralha/

Enregistrements de proverbes par un patoisant de Taleyrac

Espérou, esperar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/esperar/

Esquichar, kitšá « exprimer le suc » https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/esquichar-esquicher-quicha-anglais-to-squeeze/

Euze, elze https://www.etymologie-occitane.fr/2015/01/euze/

Faï https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/fai-faisses/

Fataire https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/fataire/

Fau https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/fau-fag/

Foganha https://www.etymologie-occitane.fr/2011/11/foganha/

Foguier, cap foguier https://www.etymologie-occitane.fr/2011/11/foguier-cap-foguier/

Issartiel https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/issart/

Jas https://www.etymologie-occitane.fr/2011/06/jas/

Laier https://www.etymologie-occitane.fr/2015/04/laier-laguiar/

Lampourda-bardane https://www.etymologie-occitane.fr/2013/03/lampourda-bardane/

Marron https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/marron/

Mascarà https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/mascara/

Matusolen https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/mateusalem/

Mauro https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/mauro/

Mazet, mas https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/mazet-maset-mas/

Migon https://www.etymologie-occitane.fr/2011/09/migon/

Nadal https://www.etymologie-occitane.fr/2011/11/nouve-nau-nadau-nadal/

Onça https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/onca-douzieme-partie/

Osca, osque https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/osca-osque/

Pan https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/pan/

Paoumoulo, poumelo https://www.etymologie-occitane.fr/2015/03/paoumoulo-poumelo/

Parran, parragine https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/parran-parragine/

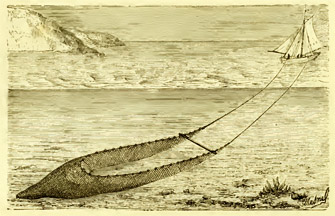

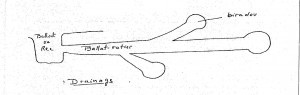

Passièra https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/passiera-pansieire/

Pelous bogie https://www.etymologie-occitane.fr/2013/09/pelous-bogue-chataigne/

Petas https://www.etymologie-occitane.fr/2011/07/petas-ou-pedas-une-histoire-de-grecs-et-de-romains/

Pétoule https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/petoule/

Peyremale https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/peyremale-peire/

Plan https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/plan/

Plantolier https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/plantolier-plantoliera/

Podar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/podar/

Poleja https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/poleja/

Pradet de Ganges https://www.etymologie-occitane.fr/2014/10/pradet-ganges-reboussier/

Rapar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/05/rapar/

Rascar https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/rascar/

Reboussier https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/reboussier/

Rove https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/rove-rouve/

Toponyme -acum https://www.etymologie-occitane.fr/2015/08/acum-anum-ascum-uscum/

Tosela https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/tosela/

Traversier https://www.etymologie-occitane.fr/2011/10/traversier/

Visette https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/visetta/

Documents sur le patois de Valleraugue.

Le plus ancien est le Compoix de Valleraugue de 1625. Des extraits avec des explications et des photos se trouvent dans le Lexique publié par l’AGAC-Valleraugue.

L’étude la plus ancienne est Le patois de Valleraugue (Gard) par Henri Bel publié en 1895. 12 p. in-8o. (Dijon, 1895; extrait de la Revue Bourguignonne de l’Enseignement supérieur, V (1895), p. 175-186. La suite n’a jamais vu le jour.Bel_tout en PDF

Henri Bel était bon connaisseur de son patois. Il a transcrit le chant V, le 22e groupe de vers commençant par: Un vèspre dounc dins la Crau vasto jusqu’au vers: Coume un lebrié tanco un bestiàri de Mistral en patois local en créant une graphie qui rend la prononciation locale. Bel H.Mireio en PDF (scrollez vers la page 3 et 4) et le texte de Mistral pour comparaison. MistralMireioV-22 ss

Un Allemand , Rudolf Hallig, a fait une enquête sur le patois de Valleraugue en 1932 ou 1934. Les résultats sont conservés à ATILF à Nancy, et publiés dans le FEW, la source principale de mon site. Il faudra attendre la numérisation complète du FEW ou habiter aux États-Unis, pour pouvoir retrouver toutes les attestations du patois de Valleraugue qui s’y trouvent.

Dans le vol. XXIV du FEW sont cités les mots vallerauguois : dåbåntal« tablier », aυgláno , « noisette », ágre « aigre », ågrinás « houx », azügá « aiguiser », åzågá « arroser », malolayze « malaise », alos « versoir », alos « oreilles d’un écrou », laυzétto « alouette », amáre « amer’, åmpυléto « mache », åméllo « amande », nazdŵèl « orvet », låndyé « landier, chenet »

Plus récent est le petit livre de Charles Atger, Valleraugue. Petites Histoires et Anciennes Coutumes » Le Vigan, 1972. Il contient un petit lexique et quelques histoires en patois de Valleraugue. J’ai repris quelques-uns de ses proverbes et dictons lus à haute voix. Il est disponible au Centre de documentation et d’archives du Parc national des Cévennes à Génolhac. Permalink Cliquer sur le « thumbnail »

Ici une liste des toponymes de Valleraugue Valleraugue Toponymes que j’ai copiés du Dictionnaire topographique du département du Gard, comprenant les noms de lieu anciens et modernes.. par M.E.Germer-Durand. Paris, Imprimerie Impériale, 1886. . Une excellente version dans le site de Georges Mathon, http://www.nimausensis.com/Germer_Durand/TopographiqueGD.pdf