Trallar « se promener », fr. rég. traller « se balader, vadrouiller » (Lhubac).

Le verbe trallar se trouve dans les volumes Incognita du FEW, avec dans l’article « Les fêtes » les mots occitans que voici: Puisserguier trallo « noce, fête, riboter, fainéantise », Toulouse « folie, débauche » (M), tralla v. « secouer, remuer, agiter, faire la fête, vaquer, se promener »(vol. XXII/2, 175 b). L’auteur suggère l’étymologie : *tragulare, vol. XIII/2, 175b.

En moyen français est attesté le verbe traller « troller » terme de chasse. Dans le TLF, s.v. troller avec une variante traler, il y une définition bien plus précise: « chercher la bête avec les chiens sans avoir aucune piste et sans avoir quêté auparavant avec le limier ». C’est une variante de « vadrouiller » pour les chasseurs.

Quand un mot comme trallar quitte le milieu des chasseurs et passe dans la langue générale, le sens devient également plus général. Dans ce cas précis il devient synonyme de « vadrouiller, se balader ».

Dans le TLF s.v. troller vous pouvez lire les problèmes et propositions d’ordre phonétique de cette étymologie .

Voir aussi l’article dralha « piste »

Trampelar « chanceler, tituber; languir; traîner; grelotter ». A trampoulados est « à pas comptés, comme un ivrogne ou un petit enfant ». Un trampoun est un « ivrogne » en languedocien.

La première attestation est l’ancien occitan trampol « le bruit d’une troupe en marche » (1300 environ)

En néerlandais existe le verbe trampelen « trépigner, piétiner, fouler aux pieds », en allemand trampeln, anglais trample on , et dans les langues romanes : italien trampoli « échasses » catalan trampa « un piège dans lequel le gibier tombe », trampejar « tromper », espagnol et portugais trampa « piège; tricherie ». Dans le domaine galloroman cette famille de mots se trouve surtout en occitan, en franco-provençal et dans une bande étroite jusque dans les Vosges.

L’étymologie est très probablement la racine germanique *tramp parce que nous trouvons cette famille dans des régions proche du domaine germanique et dans les régions où les Burgonds, les Goths et les Longobards ont eu une forte influence à savoir la Suisse, le nord de l’Italie et le Midi. Le français tremplin est un emprunt tardif à l’italien trempellino.

Je donne l’histoire de ce mot parce qu’il prouve la grande importance du bilinguisme dans l’apprentissage des langues étrangères. Quelqu’un qui parle couramment l’occitan a un accès privilégié aux autres langues romanes et aux langues germaniques. La langue française est déjà le meilleur point de départ pour l’apprentissage des langues romanes, voir à ce propos le site Eurocom et pour quelqu’un qui en plus est bilingue français + occitan, les autres langues romanes : l’italien, la catalan, l’espagnol, le portugais et même le roumain sont très faciles d’accès.

Franz-Joseph Meißner / Claude Meissner / Horst G. Klein / T. D.Stegmann

EuroComRom: Les sept tamis: lire les langues romanes dès le départ; avec

une esquisse de la didactique de l´eurocompréhension , Aachen 2004, 25,00 €,

50,00 SFr, ISBN 978-3-8322-1221-6 + CD zum Hörverstehen.

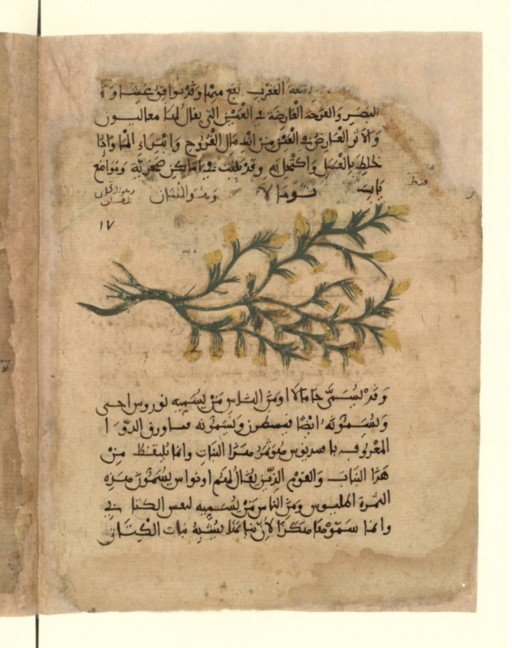

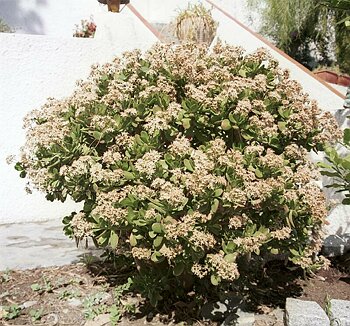

Trantanel est « la bourdaine » et « le garou à feuille étroite » d’après l’abbé de Sauvages dans la première édition de son dictionnaire, voir mon article canto-perdris; trentanèl , trentanèla « sainbois, garou ». (Alibert). Dans la deuxième édition (S2), l’abbé donne comme sens de trantanel « bourdaine » et supprime « le garou », et sous canto-perdris il donne seulement « garou » comme sens avec trintanelo comme synonyme. Je pense que c’est son frère, François, le fameux botaniste, physicien et médecin qui a attiré son attention sur la différence de ces deux plantes.

D’après le volume XXI « Mots d’origine inconnue » p. 112b du FEW, tantanel « daphne » est un mot typiquement languedocien, attesté au Moyen Age. Les formes avec -r-: trintanèl (Gard), trentanèl (Montpellier 1686), trantanel (Castres) avec le sens « daphne gnidium » sont plus récentes.

L’abbé de Sauvages n’est pas le seul à confondre bourdaine et garou. Dans le Gard et à Montpellier le mot désigne aussi la « bourdaine » et il y a une autre attestation à Forcalquier trantanéou « bourdaine ». Les deux essences se ressemblent mais le garou ou sainbois pousse surtout dans des endroits secs et arides et la bourdaine dans des régions humides.

Littré a trouvé le mot trantanel dans l’Instruction générale pour la teinture de 1671 et il le définit comme « Nom languedocien de la passerina tinctoria, thymélées; cette plante fournit une couleur jaune. Nous avons la malherbe et le trantanel, qui sont deux plantes d’une odeur forte dans leur emploi, qui croissent dans le Languedoc et dans la Provence.

Etymologie.

En languedocien est attesté le verbe trantá, trantaliá, trantaleissá « vaciller, trembler »(S2) , ere en tranto « j’étais en balance si je ferais telle chose » (S2); trantir dans l’Alibert avec de nombreux dérivés: trantalhar « chanceler », trantol « échelle suspendue sur laquelle on conserve le pain…. », trantel « jeu de bascule »(Cévennes) etc.etc. Le mot est aussi vivant dans la haute Provence en français régional: Trantailler : « trembler, perdre l’équilibre.

A une re-lecture plus attentive de l’article trant- (onomatopée) « balancer, vaciller » dans le FEW , je trouve, un peu caché il faut le dire:

Marseille tartonraire « passerina tartonraira » (1570) d’ou le nom scientifique.

Lors de la rédaction de l’article trant- du FEW un paquet de fiches avec trantanel a dû s’égarer et par la suite le lien avec la racine trant- a été oublié, de sorte que toute la famille trantanel « daphne gnidium » ou « bourdaine » a été réunie dans les « incognita1« .

Le lien sémantique entre « balancer, vaciller, trembler » et les deux plantes « bourdaine » et « garou » n’est pas évident. Bien sûr il y a le tremol, « tremble » mais c’est un grand arbre dont les feuilles tremblent au vent et que tout le monde connaît. C’est en surfant sur le net à la recherche d’une description de la bourdaine que j’ai lu dans plusieurs endroits que les chevreuils raffolent de la bourdaine, qui pour eux est une drogue.

Dans Wikipedia : « son fruit, très prisé des chevreuils notamment, contient un alcaloïde aux effets psychotropes. Les chevreuils qui en consomment en fin de printemps errent sans conscience des dangers, particulièrement sur les autoroutes. » Autrement dit les chevreuils sont comme des ivrognes, ils vacillent. Peut-être qu’il y a eu un transfert de nom de l’effet vers la cause « la bourdaine ». Balandino dérivé de ballare « danser » « grande cigüe qui donne lieu à des convulsions » est un cas analogue.

bourdaine

Marseillais tartonraire « passerina tartonraira », mais ailleurs aussi « garou; euphorbe épineux » et le groupe de mots trandoulá « balancer, trembler » trandol « balançoire », drandaïá « chanceler » (Alès) appartiendraient à la même famille de mots d’origine onomatopéique trant-. Le médecin-botaniste allemand Heinrich Adolph Schrader (1767-1836) a certainement visité la Provence, parce que c’est lui qui est à l’origine du nom scientifique. Voir l’article tartonraira

tartonraire « passerina tartonraira.Schrad. »

Trantala(r), trantailhar « chanceler, vaciller, secouer » est très bien attesté dans tous les parlers occitans.

____________________________

Tranugo, tronugo, tranüo s.f. « chiendent, herbe traînante, etc. »

Tranugo appartient à une famille de mots que nous trouvons dans l’Ouest du domaine d’oïl et en occitan. Il y a deux grands groupes, le type tranugo et le type sarnuge. Il s’agit en général de « chiendent » ou de la « renouée des oiseaux » qui s’appelle aussi « trainasse, centinode, herniole, sanguinaire », ou d’autres mauvaises herbes. Pour l’informateur de St-Bonnet-de-Four, Allier du Thesoc la tranuge rouge est « l’achillée mille feuilles ».

La plus ancienne attestation date du IXe siècle en latin tardif ternuca « chiendent ». L’origine de ces noms est inconnue. Il s’agit peut-être d’une famille de mots pré-romanes ??? Voir FEW XXI, 196

Un jour il faudra faire une étude de la connaissance actuelle des noms locaux des plantes et la comparer aux données d’il y a une centaine d’années.

trainasse chiendent achillée

Trast « soupente, galetas » du latin transtrum « poutre transversale », sens conservé en wallon.

En Occitanie c’est ce qui se trouve au dessus des poutres : le grenier, et ce qui intéresse les chineurs « les vieux objets, les vieux meubles, les guenilles,etc. » qu’on descend vers les vide-greniers. Une relation de contenant > contenu.

Trastes est le plus souvent au pluriel! Dans le Tarn on traite des « personne chétives » aussi de trastes.

Le mot a existé en ancien français, mais a dû céder la place à tréteau. Le catalan l’a également conservé: traste « meuble, ustensile de cuisine » et espagnol trasto « chose inutile ». Anglais transom « linteau », ancien anglais « poutre », breton treûts, trest.

Traucar « trouer, percer ». Avant de lire, écoutez Serge Gainsbourg « Le poinçonneur des Lilas. » (Lien supprimé)

Dans LES CRIEES ET PROCLAMATIONS PUBLIQUES DU BARON D’HIERLE ( canton d’Aulas, Gard) de1415, je trouve comme première ordonnance le texte suivant:

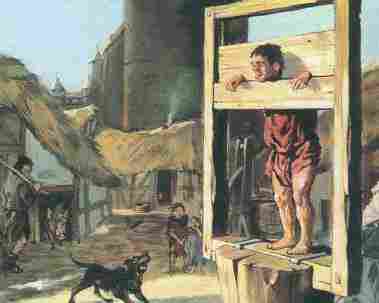

1. Manda la court de monsenhor d’Irle, senhor d’esta viela, que negun home ne deguna femena, de qualque condition ou estat que sia, non auze jurar ny blasfemar maliciosamen de Dieu ny de la Verges Maria. Et aquo sus la pena de cent solz tournes donados al dich senhor, et de trauquar la lengua, et d’estar sus lou costel per l’espaci de una hora.

100 sous tournois, la langue trouée et rester une heure sur le costel « pilori » (instrument fait d’un poteau et d’une planche de bois dans laquelle on peut bloquer les mains et la tête d’un prisonnier). Il est plus sévère et plus cherque le roi Charles VI. Voir ci-dessous

per traucar la lengua au XXIe s. :

et sus lou costel au Moyen Age

Traucar est le dérivé verbal de trauc « trou » et vient régulièrement d’une racine *traucum . (-au- se maintient en occitan, comme dans pausam > pausa, causam >causa, ainsi que le –c devenu final après un o, u, au en latin, comme dans focum >foc, paucum > pauc.).

L’astérisque devant *traucum indique que ce mot n’existait pas en latin. La première attestation date du VIIIe siècle sous la forme traugum. Comme les représentants de cet étymon ne se trouvent qu’en galloroman et en catalan, on a pensé à une origine celtique. Mais, il n’y a pas d’appui pour cette hypothèse, aucun *trauc dans les langues celtiques. Il faudra donc supposer que les Gaulois l’ont créé ou bien emprunté à leurs prédecesseurs. Pour cette dernière hypothèse on peut trouver quelques données dans le basque troka, dans le dialecte des Asturies (nord de l’Espagne) torcu « trou dans la terre » et en sarde trokku « abîme », qui reposeraient sur une base *troco. Mais cette base ne rend pas compte des formes avec -au- de l’occitan et du catalan trauc « trou, boutonnière ». Trauc reste donc un trou dans nos connaissances de l’histoire de la langue.

Remarque 1. En suivant le FEW qui se base sur l’Atlas linguistique de la France, le TLF remarque à propos de la notion « trou »:

« Dans l’Est et le Sud-Est, le type pertuis (v. percer) est plus largement utilisé, v. FEW t. 13, 2, p. 232a. ».

En contrôlant avec le Thesoc pour le Sud-est en tout cas, pas de confirmation; il ne donne le type pertuis que pour les dép. de l’Allier, la Creuse, l’Indre et le Puy-de-Dome. A Montélimar dans la Drôme est attesté traouché adj : « percé ».

Remarque 2. D’après le dictionnaire Panoccitan, un « petit trou » est un titolon, trauquet ou trauquilh et pour simplifier l’apprentissage de l’occitan un « poinçonneur » un senhalador, mais « poinçonner » ponchonar. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. En français, le poinçonneur est maintenant remplacé par, devinez! , un mot de typographe d’origine italienne, composteur, qui ne sert pas à faire du compost, ce serait trop simple, il sert à faire des petits trous (en tout cas à la gare de Lyon à Paris), comme autrefois le poinçonneur des Lilas.

Serge Gainsbourg

Charles VI dit Le Fou

Charles VI dit Le Fou

Complément: Charles VI est plus clément que le baron d’Hierle.. En 1397 il ordonne que les blaphémateurs seront mis pour la première fois, au pilori * où ils demeureront de une heure jusqu’à neuf heure, on pourra leur jeter aux yeux de la boue ou autres ordures, sauf des pierres ou choses qui pourraient les blesser. Après ils demeureront un mois entier en prison au pain et à l’eau. A la seconde fois, on leur fendra la lèvre supérieure avec un fer chaud jusqu’à ce que leurs dents leur paraissent, à la troisième fois la lèvre inférieure ; et à la quatrième fois les deux joues ; et si par malheur, il leur arrivait de mal faire une cinquième fois, l’on leur coupe la langue en entier, qu’ainsi ils ne puissent plus dire de pareilles choses.

Traversier « bande de terre » dans une partie des Cévennes. Français régional. D’après Alibert traversier « traversin; pièce en travers , traversine; adjectif contrariant ».

Dans le site magnifique www.pierreseche.com l’auteur précise que ce nom est limité à la région du Vigan et de Valleraugue. (Ayant habité à Valleraugue, je connaissais uniquement ce mot traversier) En Ardèche c’est « une terrasse transversale barrant une parcelle, en pente ».

Traversoier vient du latin transversarius. Le mot en ancien occitan traversier signifie « traversin » (Narbonne, XIVe s.) ou « mur transversal »(XIIIe s.) ou comme adj. « transversal, mis de travers ».

C. Lassure écrit dans son site:

« en fait, si l’on se fie à des prix-faits du XVIIe et du XVIIIe siècles publiés par Adrienne Durand-Tullou et Y. Chassin de Guerny, on s’aperçoit que le terme désignait les murs en pierre sèche eux-mêmes, à l’exception des murs de démarcation en haut et en bas de la parcelle : « 16 cannes de traversiers à pierre sèche » (1653) (Aumessas);- « 4 traversiers (…) de hauteur convenable » (1661) (Alzon / Arrigas);- « construire 12 murailles à pierre crue et de bonne qualité, savoir 10 en traversiers pour soutenir le terrain » (1788) (Saint-Laurent-le-Minier). Il saute aux yeux qu’un traversier est en premier lieu un « mur traversier » et que ce n’est que par métonymie qu’il en est venu à prendre le sens de « terrasse soutenue par un mur. »

Notre attestation du XIIIe siècle confirme son opinion.

Photo de Michel Rouvière

Tremolar, tremoulá « trembler; idiome des Cévennes, tremoulave d’après SeguierI,34v.; grelotter, frisonner».

Etymologie : le latin s’est maintenu dans le Midi où l’on l’utilise encore dans beaucoup de mots : tremoulá = latin tremulare, dérivé de l’adj. tremulus « tremblant « ; ou comme subst. « populus tremula » le peuplier », tremol en ancien occitan.

Dans plusieurs endroits on trouve également la forme francisée tramblá et le sens du verbe tremoulá s’est spécifié en « grelotter, frissonner ».

populus tremula

Trenaire « tresseur » un mot occitan et franco-provençal, est dérivé de l’ancien occitan trena « tresse, chaîne tressée ». Les formes occitanes, arpitanes, catalanes et autres ibéro-romanes1 avec -e- obligent à supposer une étymologie *trĭnus avec un –ĭ– court, inexpliqué, tandis que l’italien trina vient du latin trīnus ‘triple, trois fois » avec un –ī– long.

Henri Bel écrit « Lou poulit trenayre de deskos »