Ruscle

Ruscle signifie dans la région de Montpellier « faim canine » ( Alibert) . Une information confirmé par Lhubac qui définit ruscle par « faim de loup » et Marius Autran pour le provençal : « Appétit dévorant. » Ai lou ruscle « je meurs de faim ».

Mais en rentrant du marché ma femme, toute mouillée, me dit « J’ai chopé un rúúúuúscle« . En effet à Nîmes, ruscle signifie « averse ». Confirmé dans un site disparu, et dans une transposition en occitan des « Sabots d’Hélène » de Georges Brassens :

E la pauro Eleno

Ero coume uno amo en peno.

Tu qu’atendiés d’un ruscle l’aubeno

ruscle

ruscles

ruscles

Le vide-grenier de Manduel, lundi 7 mai 2007 s’est terminé brusquement vers 4 heures de l’après-midi par un véritable ruscle. En quelques minutes tous les chineurs avaient disparus. Un visiteur me signale que Louis Roumieux parle d’un « ruscle de cop de bastoun« . Ma copine catalane me dit « cela s’appelle un « ruixat » (prononcez ruichà). C’est le même mot, mais en catalan. Je n’en suis pas sûr. Voir la fin de l’article rusco ci-dessous.

Juillet 2024: un visiteur confirme : en Camargue un ruscle est une grosse averse. Le mot et ce sens sont aussi attestés en catalan.

Le latin connaît le verbe ustulare « roussir, brûler à la surface; brûler (en parlant du froid), attaquer », qui a abouti en occitan à usclar (voir ce verbe). Ustulare est un diminutif du verbe urere « brûler ». Rusclar doit être un dérivé avec re- qui renforce le sens. Dispersées dans le départements de l’Ain, dans le Périgord , à Marseille et dans le Gard rhodanien on trouve ces formes avec un r-, par exemple à Jujurieux rucler « brûler », à Périgueux ricle « incendie », et les mots donnés ci-dessus.

En ancien languedocien (XIIIe siècle) est attesté berusclar « brûler le poil à quelqu’un » qui existe encore en niçois bourouscla « flamber une volaille »; en provençal et languedocien besusclar « flamber » a abouti à Nîmes buscla et à Alès, en combinaison avec le mot charbon : chabusclá « flamber (une volaille); échauder » .

L’évolution sémantique n’est pas évidente. Nous pouvons supposer que « brûler, roussir » > « brûler en parlant du froid » (déjà en latin !) a pu donner > » brûler de faim », > » avoir une faim de loup ». Une évolution analogue s’est produit dans les Hautes Alpes où braso « braise » a donné abrasa « affamé ».

Le sens « averse » est expliqué par von Wartburg1 par l’image d’un pré après une averse qui ressemble à un pré brûlé , mais je ne trouve cette explication par très convaincante. Je pense c’est plutôt le bruit de l’averse qui fait penser à de la viande qui est entrain de roussir sur le feu. A midi ma femme a fait cuire des saucisses au piments d’Espelette. Essayez! Le bruit des petites gouttes de graisse qui sautent et salissent la plaque, imitent bien le bruit d’une forte averse! Une évolution analogue se trouve dans la famille raspon » gratter » 2. Dans plusieurs villages du canton de Vaud le mot rapaye « bruit de forte pluie; action de râper, écorchure, grosse averse ». Le bruit d’une forte pluie fait penser au bruit quand on met une viande dans la poêle, ou quand on gratte fortement un objet. Voir mon article Contributions à une nouvelle approche … pour d’autres exemples de ce genre d’étymologies.

saucisses dans la poêle averse piments d’Espelette

______________________________________

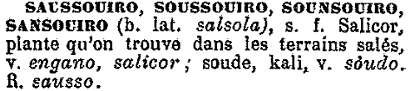

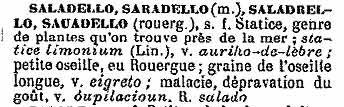

statice limonium

statice limonium

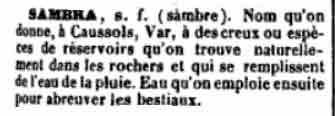

Extrait Honorat. Caussols (

Extrait Honorat. Caussols (