Romb, roumb

Romb, roumb, roun « turbot ». En grec rhombos et ensuite en latin rhombus signifie

- 1. losange

- 2. fuseau ou rouet d’airain dont on se servait dans les enchantements

- 3.turbot poisson de mer. (Gaffiot).

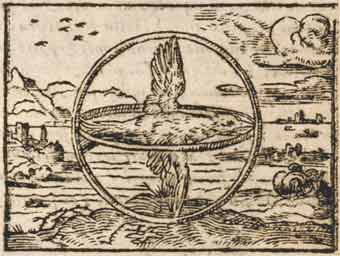

Cette image illustre parfaitement le dernier sens

La deuxième doit vous étonner.

C’est une image tirée de Andrea Alciato’s Emblematum libri I, 1556. Elle illustre la seconde définition « rouet d’airain dont on se servait dans les enchantements « . Explication. Si vous reliez par des lignes droites les quatre points où l’oiseau touche les anneaux, vous obtiendrez un losange. L’oiseau est une bergeronnette, un symbole érotique par excellence. L’ensemble forme une amulette qui rend invincible face aux dards de Cupidon. (Andrea Alciato). Un sujet captivant mais qui me mènerait trop loin dans les dédales de Vénus. Allez-y si vous voulez.

En occitan romb, roumb, roun « turbot », attesté depuis le XIIIe s. a certainement été introduit par les Grecs. On le retrouve en italien et espagnol rombo, en catalan sous la forme du diminutif rèmol < rhombulus. En béarnais roume est le nom de la « barbue ». La barbue (Scophtalmus rhombus) est une espèce très proche du turbot, dont elle se distingue par un corps moins losangique et moins épais, et par l’absence de tubercules sur la peau. A Nice on utilise un dérivé roumbon, ailleurs le composé roumbon clavelat « turbot ». Clavelat vient de clavus « clou », ce qui doit avoir un rapport avec son aspect ou avec son environnement. D’après Panoccitan, clavelada est le nom de la « raie », un autre poisson plat.

La barbue a l’air clavelée. La raie aussi.

Le sens 2 rhombus du latin a laissé des traces dans l’ouest de l’occitan: Val d’Aran roumá » tourner, avoir le vertige », béarnais arroumá « planer en décrivant des cercles », arroumère s.f. « détour », etc.

A partir du 15e siècle, rhombus a été emprunté de nouveau par la langue nationale rhombe « losange ».

aph

aph