Posté par

Robert Geuljans le 20 Juil 2011 dans

b |

1 commentBartàs, s.f. « touffe d’herbe, terrain vague ». En fr.rég. « buisson; épineux » (Lhubac). Ancien occitan barta “buisson, broussaille” et les dérivés se trouvent surtout en provençal et languedocien, mais aussi en gascon.

La forme fait supposer un ancien *barrat- , du gaulois *barros, comme breton barr « tige de bois ».

Le sens passe de « broussaille, ronce » à « terrain vague », par métonymie. A Valleraugue bortassés « broussaille » : Commencèrou per foutré fioc os bortassés, djinésses e rounssassés.. « Ils commencèrent à mettre le feu aux broussailles, genêts et ronces » Atger,p.59b.

A Arles le bartas désigne un « séchoir » car dans le Midi on séchait souvent le linge sur une bartas « haie ».

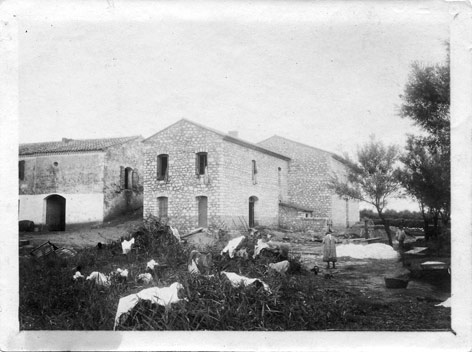

Cette photo a été prise en 1890 au mas de Taxil, mainenant à l’entrée des Stes-Maries de la Mer.

Cette photo a été prise en 1890 au mas de Taxil, mainenant à l’entrée des Stes-Maries de la Mer.

La répartition géographique du type *barros est caractéristique pour le galloroman : nous ne le trouvons que dans le Midi et en wallon, c’est-à-dire dans les régions qui sont le plus éloignées de Paris. Comparez l’histoire de fandaou « tablier ».

L’abbé de Sauvages connaît un emploi au figuré: » ës toujhour per lous bartasses, « il est souvent mêlé dans de mauvaises affaires. » ainsi que les dérivés bartassado et bartassejha « quêter, chercher un lièvre », bartasseina « épagneul qui quête bien ». Ménage (1650) mentionne bartas « buisson » comme languedocien dans son dictionnaire.

Bartasser « aller dans les bartas« . français régional. Andolfi explique les différentes raisons pour lesquelles les jeunes font cela. Dérivé de bartas. D’après R.Domergue la forme en français régional est bartasséger: « Dans la garrigue, il arrive souvent que les chasseurs ( et les jeunes couples!) bartassègent. Voir aussi le site de René Domergue, qui explique comment et pourquoi on bartassège dans le Midi.

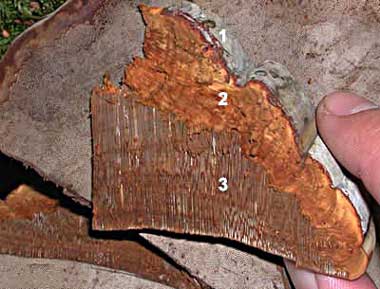

Près de Lac de Salagou j’ai photographié :