Posté par

Robert Geuljans le 26 Oct 2011 dans

t |

0 commentsTancar v.n., v.r. « fermer avec une barre, boucher, arrêter » (A). En français régional tanqué « ressassié » (Lhubac); tanquer « se fixer, se placer, se caler » (And, qui ajoute « dans le milieu des boulistes une attitude de pieds joints, pieds fixés). En Camargue il y a des biou qui se tanquent, c’est-à-dire qui ont tendance à se tanquer dans les « angles » de la piste (suivez ce lien). A Sète « entrer en collision » tanquer contre un platane. (Covès).

Etymologie : Le latin connaissait l’expression aqua stans à l’accusatif aquam stantem « eau stagnante ». On suppose qu’un verbe *stanticare a été formé à partir de cette expression, avec le sens « arrêter l’écoulement de l’eau, du sang, etc. »qui a donné en ‘ancien occitan estancar « idem; rendre imperméable » (1300) et l’adjectif dérivé estanc « qui s’arrête » en parlant d’un écoulement de sang » (Béziers, 1300) . Ancien occitan estanca « écluse », provençal restanco « id; digue; morceau de bois qu’on place au travers du pétrin pour empêcher la pâte de s’étendre ». Un estanc est de l’eau stagnante, un étang. Anglais tank « réservoir, cuve, citerne; char (depuis 1915) a probablement la même origine.

Au XIIIe siècle le sens est devenu plus général (s’)estancar « (s’) arrêter ». Les attestations viennent surtout de l’occitan et du wallon. Comme celles du composé languedocien tanca-buòu « bugrane », également appelée « arrête-bœuf » (voir ci-dessous), qui se retrouve à 1000 km vers le nord, à Liège : stantche-boû et en italien stancabue.

Pour arrêter une branche pleine de fruits de s’incliner on utilise un estanc « étai, poteau » (aoc), dans l’Aveyron une estanco pour l’estonquà . Et quand on va destancà la porte, on va enlever la barre (Alès).

La notion « barre en bois » prend le dessus dans ancien occitan tanc « chicot, écharde » (1220) « souche d’un arbre abattu » plus tard tanco « barre d’une porte » (S) ainsi que le verbe tancar « fermer la porte avec une barre » (XIIIe s.), « arrêter une roue avec une cale; enfoncer » et au figuré « attendre de pied ferme ». Nous voilà de retour chez les gros mangeurs qui sont tanqués et les boulistes qui ont les pieds tanqués!

En ce qui concerne la pétanque le TLF écrit :

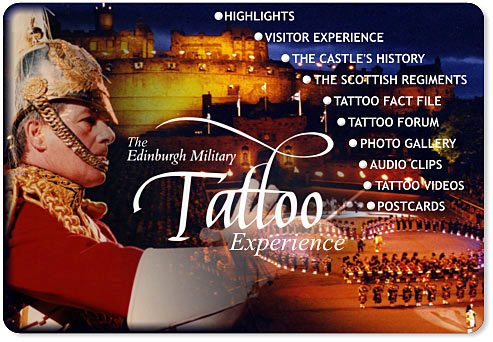

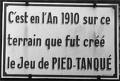

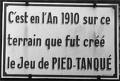

Mot d’orig. prov. Il vient de l’expr. pétanco «pied qui a la fonction d’une tanco, d’un pieu» (composé de pé «pied» et de tanco «étançon, pieu planté pour fixer quelque chose», du même radical que étancher*) d’où jouer à pétanque au sens propre «lancer sa boule le pied fixé au sol, sans prendre d’élan» (cf. BL.-W.4 et 5; FEW t.12, p.234a et 236b, note 11), déformé en jouer à la pétanque, peut-être à cause du bruit des boules de métal qui en se choquant «pètent» (DUPRÉ 1972). Le jeu passe pour avoir été créé à la Ciotat à Marseille en 1910, cf. l’inscription qui figure sur la plaque de la Ciotat: «C’est en l’an 1910 sur ce terrain que fut créé le Jeu de Pied-Tanqué». » (L ‘explication de Dupré, 1972, cité par le TLF est de l’étymologie populaire ).

Il s’agit d’une interprétation « française ». Le panneau ci-dessus prouve que le jeu s’appelle pied-tanqué. Son nom vient du provençal « pèd tanco« , c’est-à-dire « »pieds joints et fichés au sol », » au pluriel!

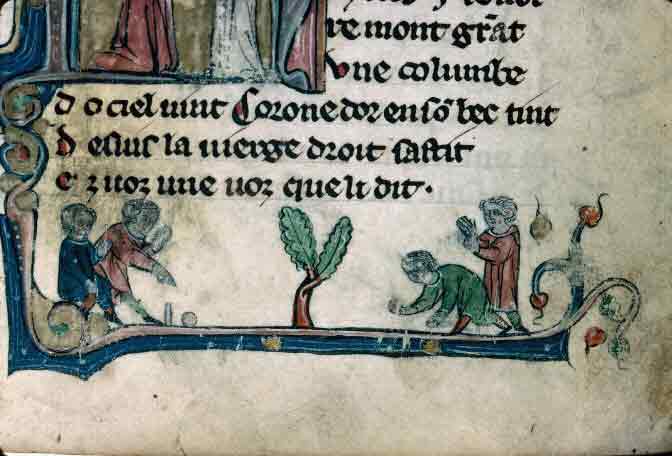

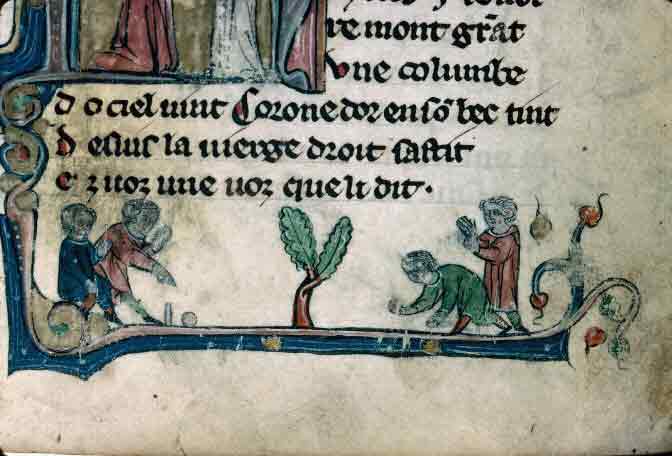

Cette miniature trouvée dans un site du CNRS montre que la pétanque est bien plus ancienne!. Ou s’agit -t-il d’un autre jeu de boules?

Il y en a un qui tanca.

Miniature trouvée dans un site du CNRS, magnifique!!. Cliquez ici ou sur l’image pour y aller!

Une autre attestation du jeu de boules: Au XVIe siècle, le 14 juillet 1592 le Consistoire protestant de Ganges a remonté les bretelles Jehan Olivié : Cest présenté Jehan Olivié. A esté censuré de avoir esté treuvé en jouant aux boules durant que le prêche se dicoict.

Tanca-buou « arrête-bœuf ». Bugrane (l’article en allemand est b

s’appelle ainsi parce que leurs racines traçantes font obstacle à la charrue, d’après Wiktionnaire. D’après Wikipedia allemand, les épines peuvent blesser le bétail aux pieds . Qui a raison?? Wikipedia italien donne: I nomi comuni tipo Arrestabue o Stancabue è inteso in quanto le spine di questa pianta non sono gradite da questi animali. Un altra versione ci dice invece che a causa del suo voluminoso ceppo radicale i buoi sotto l’aratro non poco faticavano quando il campo ne era infestato.

Autres langues

Catalan estancar « étancher », espagnol estancar « retenir, étancher; monopoliser un commerce (estanca « bureau de tabac) et portugais estancar « arrêter, fermer ». Le catalan connaît aussi les formes sans es- : tancar « fermer », tanca, tancada « se dit d’une personne inaccessible » etc. En italien stanco signifie « fatigué », un développement sémantique de effet > cause. Le même sens a existé en ancien occitan estanc (XIIIe) et en ancien français estanchier « tomber de fatigue ». Anglais to staunch « arrêter l’écoulement du sang » (1300) et breton stancguaff idem, ont été empruntés au français.

Pour les toponymes qui font partie de cette famille de mots voir Pegorier, s.v. Estan- (Oc), et Stang, Stankell (Breton)

et en Corrèze :

et en Corrèze :