Pot, poutoun

Pot « 1.(grosse) lèvre; 2.moue; 3.baiser » vient d’une racine celtique ou pré-celtique *pott « (grosse) lèvre » qu’on trouve dans les parlers gallormans jusqu’à une ligne qui va de la Loire jusqu’aux Vosges, ainsi qu’en lorrain et en wallon. En dehors de la Galloromania, il y a l’italien potta « vulve » et avec une dissimilation de la voyelle de la racine le catalan petà « baiser », ancien catalan potó (source), apetonar « donner un baiser ».

Dans beaucoup de parlers le mot pot a été remplacé sous l’influence du français par le type lèvre au sens propre, mais est resté bien vivant dans les dérivés comme poutoun.

Pot « lèvre » est attesté en occitan depuis le XIIe siècle. Au figuré pot désigne « le bec d’un vase, le goulot d’une cruche ». Le pluriel potte a été pris pour un féminin sg. et signifie dans beaucoup d’endroits « grosse lèvre ». Potigros est attesté dans le Val d’Aran avec le sens « qui a de grosses lèvres » est aussi le sobriquet des habitants de Gaillagos, Hautes Pyrénées (C.Achard).

Les parlers occitans sont très riches en dérivés et composés et chaque localité en créé à sa guise. Poutarro est « grosse lèvre » à Toulouse, un poutarrüt « un homme avec des grosses lèvres » en Béarn, espouterla « rompre le bec d’un vase » à Toulouse devient despoutorlha à Millau. Despoutar est « sevrer un enfant » à Marseille.

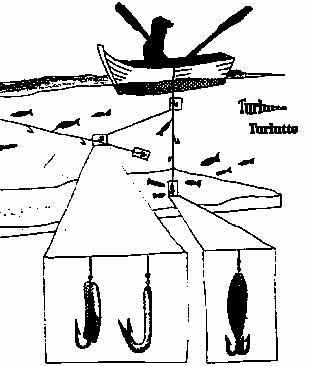

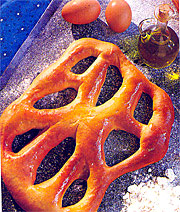

- Ad 1. Toujours à partir du sens « lèvre » nous trouvons en Provence et dans l’est du Languedoc une comparaison avec la « méduse » appelée pôto d’après l’abbé de Sauvages, confirmé par RollandFaune. Le mot est même passé dans quelques dictionnaires français du 18e-20e siècle sous la forme d’un dérivé : potéral, potera « nombre d’hameçons sans appât, ajustés autour d’un leurre de plomb, pour prendre des seiches ». Wikipédia me fournit l’info suivante: potera : en Méditerrannée : engin de pêche à la ligne . Voir « turlutte« . Ce que j’ai fait: turlotte ou turlutte : « engin de pêche à la ligne constitué de trois gros hameçons dont les hampes sont ligaturées et entourées de fil de plomb, et parfois habillées de chiffon coloré pour attirer les proies. Sert à harper les poissons ou les calmars réunis en banc serré (par exemple pendant le frai). Synonyme en Méditerranée : « potera » ; synonyme en mers nordiques : « harpeau » ou « harpiau ».

Comme je ne suis pas pêcheur, j’ai voulu avoir le coeur net et j’ai trouvé une image.

- Ad 2. Le sens « moue, bouche » n’est pas souvent attesté en occitan, excepté dans l’expression fa la poto « faire la moue ». Le verbe potinar, poutina « bouder » par contre est très répandu. Dans plusieurs endroits, p.ex. à Ytrac (Cantal) poutigná s’applique aussi aux oiseaux, plus particulièrement aux femelles et signifie « abandonner la nichée ». cf. Thesoc , poutiná en Dordogne, empoutigna Creuse.

Pour augmenter l’expressivité du verbe, le p- initial a été remplacé par un b- dans l’Aveyron : boutiná et emboutinat « boudeur ». Nous sommes dans un domaine de la vie de tous les jours où l’expression des sentiments joue un rôle très important. Expression de sentiments et créativité sont étroitement liées. Les Occitans étant libres et très créatifs linguistiquement parlant, ont formé d’inombrables dérivés et composés avec la racine *pott., comme repoutiná « gronder », repoutegá « bougonner; repliquer brusquement » (Alès), « gronder » (Aude), repotegaire « celui qui fait des repliques »(Mende), etc.

- Ad 3. » Baiser ».Pot (à Toulouse et emprunté par le basque pot) est plutôt rare comparé à poutou(n) « baiser », poutouneger « faire des séries de poutoun » (Domergue), poutouná « baisoter » , poutounet « petit baiser », poutounaré, -élo « qui aimer à baisoter », poutounejá « baisoter » qui est très répandu en languedocien. A Roquemaure (Gard) il y a tous les ans, vers la St-Valentin la Festo de Poutoun.

Dans un article dans la Z 11, p.474 Schuchart étudie tous les mots basques du dictionnaire Basque-Français de W.J.Eys (Paris, 1873) qui commencent avec la lettre p- et qui ont un lien avec des langues romanes. Pot « baiser » se trouve à la p. 491

le

le