Rabas, rabat, ravas, ravat « mouton à laine grossière et pendante, commun dans le Piemont, la Lombardie et la Savoie; la peau de ce mouton; la housse de cheval ; peau de blaireau; blaireau (l’animal); blaireau à barbe; putois (chez l’abbé de Sauvages, S2 et à St-Germain-du-Teil (Lozère) ». Rabatos f.pl. « troupeau de brebis qu’on mène paître sur les montagnes des Cévennes pendant les chaleurs de l’été ».

Voir le commentaire d’un visiteur!

Voir le commentaire d’un visiteur!

Les formes avec –v- viennent d’après Mistral du Dauphiné, de la vallée du Rhône et de l’Auvergne, mais l’abbé de Sauvages (S2) donne rabas et ravas « mouton malingre ».

Nous croyons avoir trouvé une explication surtout pour l’évolution sémantique. Les formes avec un v peuvent s’expliquer par une influence des parlers nord-occitans et franco-provençaux.

Le blaireau est présent dans toute la France, excepté la Corse. Voir à ce propos ce lien.

Rabas avec le sens « blaireau » se trouve en provençal et en languedocien dans une zone qui va du Var (Hyères, St.-Luc) jusqu’à Millau, où il est déjà attesté en 1474, et à Mende. A La Ciotat c’est un « hérisson » et à St-Germain-du-Teil (Lozère) un « putois ».

Dans le volume Incognita XXII/1,p.283b du FEW, nous trouvons la famille de ravas « (peau de) mouton à laine grossière et pendante » attesté en provençal depuis le XVe siècle et en franco-provençal du Forez . Par exemple dans l’Isère la ravata est la « laine grossière » et par métonymie ravat prend le sens de son utilisation : « collier de cheval » ou comme en provençal de Barcelonette ravàs « peau de mouton qui sert de housse au collier des chevaux de charette ».

Or dans l’Aveyron et la Lozère sont attestées des formes avec un –b- : robàs, rabas, qui viennent certainement de rapax et qui désignent « une fourrure attachée au collier d’un cheval de trait, ordinairement en peau de mouton, ou de blaireau » exactement comme le ravàs provençal à Barcelonette.

On peut supposer une évolution sémantique comme suit : rapax « voleur » > « blaireau »> « peau de blaireau » > « peau de blaireau utilisée pour le collier des chevaux » > « peau de mouton à laine grossière utilisée pour le collier des chevaux » > « mouton à laine grossière et pendante » > « mouton (malingre) ». Il est donc probable que les mots qui désignent le « blaireau » avec un -b- et ceux qui désignent la « mouton à laine grossière et pendante » ont la même étymologie.

Sur le web, j’ai trouvé plusieurs attestations de cette fonction de la peau de blaireau, e.a.:

avec le texte suivant

« de nos grelottières pour attelage « en poste » avec la traditionnelle « queue de renard ». Il nous reste à mettre en place le non moins traditionnel entourage en peau de blaireau ! »Source!

En Auvergne, la brebis Rava fait partie du paysage. Avec plus de 40 000 brebis, cette race avec sa belle tête mouchetée, est gagnante là où d´autres échouent. Source.

Conclusion: ravas « (peau de) mouton à laine grossière et pendante » , et les autres mots dans le volume Incognita XXII/1,283b du FEW viennent tous du latin rapax « voleur ». Les formes avec -p- > -v- s’expliquent par le fait que l’origine de la race de moutons avec sa tête comme un blaireau est l’Auvergne, c’est-à-dire une région où l’évolution -p- > -v- est régulière.

Catigot est la dernière, toujours un ragoût:

« matelote de poisson; pot pourris, ragoût épais » (FEW XXI, 490b). Il s’agit toujours d’une sorte de ragoût, d’un mélange. Le début de la recette : « Dans une poêle, faire revenir, dans du beurre, les filets de poisson, coupés en morceaux et farinés… (source) .

Voir l’article quincarlota , une réunion de famille des Ragoûts

Cincarat. Jambon en cincarat est du jambon coupé en lamelles.

Voir les autres membres de cette famille de mots dans l’article quincarlota

Logate. Dans Le vrai cuisinier françois; Par François Pierre de La Varenne. Nouvelle édition, La Haye,1721, recette n 28 : « Membre de mouton a la logate « .

Voir l’article quincarlotà « ragoût ».

Calicot « fève ». Voir l’article quincarlota où plusieurs membres de cette famille de mots sont réunis.

haricot

Voir l’article quincarlotà où toute une famille de mots est réunie.

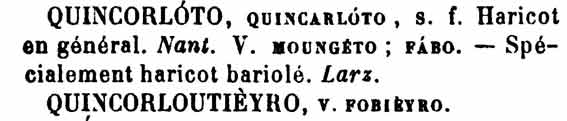

Quincarlotà(t) désigne l’ « haricot » dans l’Hérault et l’Aveyron, plus spécialement « haricot bariolé » dans le Larzac, d’après les enquêtes de l’ALF et le dictionnaire de Vayssier pour Nant et le Larzac. Lhubac le signale en français régional à Gignac,quincarlotte, également avec la spécification « haricot bariolé ». Il ajoute que le haricot vert est absent du ragoût appelé quincarlotat très proche du ragoût d’ escoubilles . C.Achard a trouvé le sobriquet los quincarlets pour les habitants de La Roche ‘Rieutord-de-Randon (Gévaudan).

Vayssier. Diectionnaire patois-français du département de l’Aveyron, par feu l’ abbé [Aimé] Vayssier. Publié en 1879.

Vayssier. Diectionnaire patois-français du département de l’Aveyron, par feu l’ abbé [Aimé] Vayssier. Publié en 1879.

Dans un site consacré à la mémoire de la Guerre des Camisards (1702-1705), il y a une page sur le « Pillage de la maison de Pierre Larguier à Sanbuget » (Lozère), qui mentionne :

Une carte deux boisseaux d’haricots communément appelés quincarlottes évalué 1# 10 s.

( Je ne trouve pas la date dans le document. Dommage, parce que le mot « habituellement » ferait remonter au XVIIe siècle la première attestation et elle pourrait être contemporaine du mot aligot.)

Je viens de trouver dans le dictionnaire de l’abbé de Sauvages, 2e éd. paru en 1785 (S2): KINCARLÔTOS » Des haricots bariolés »

Quincarlotà fait partie de la famille de mots composés ou dérivés d’un verbe germanique *harion « déteriorer » qui a donné en ancien français le verbe harigoter « déchirer, mettre en lambeaux, déchirer de coups » et le substantif harigote, aliguote « lambeaux, chiffon ». ( FEW (XVI,165a).

Aligot « aligot ». A mon avis le mot aligot (de l’Aubrac) vient directement de ce sens. Vous n’avez qu’à regarder l’image de Wikipedia qui donne latin aliquod « n’importe quoi » comme étymologie. Mais l’aligot n’est surtout pas « n’importe quoi »!

L’explication de l’évolution sémantique est la suivante. A la fin du XIVe siècle apparaît en français le mot hericot ou haricocus du mouton; harigot « ragoût fait avec du mouton coupé et des légumes « (DMF article 7 de l’étymon *harion). Ce sens est resté vivant dans l’Aubrac, p.ex. olicouót « ragoût fait avec des abatis de volaille », aricot à St-Affrique. Henri Affre , Dictionnaire des institutions, mœrs et coutumes du Rouergue. Rodez, 1903, donne une variante pour Laguiole avec la définition suivante: oligot « plat composé de pommes de terre cuites à l’eau et de fromage encore imparfait pris en quantité égale et frits ensemble dans du beurre, qu’on fait à tout festin de noces ». (cité d’après le FEW).

L’aligot serait d’abord un ragoût selon le FEW, mais quand on mélange des pommes de terres avec du fromage et du beurre, on obtient plutôt des lambeaux ou les chiffons, notion qui a dû être présente devant les yeux des noceurs. Nous trouvons la même image dans le mot actuellement très à la mode de chiffonnade, anglais chiffonade.

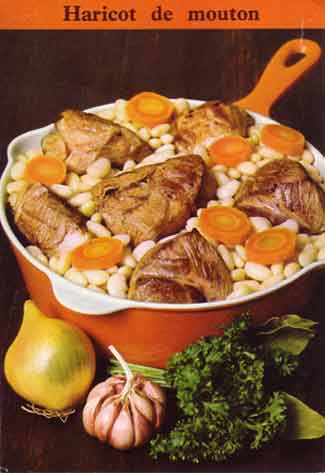

Dans les premières attestations haligot, aligot, harigot s.m. signifie « aguillette » un ornement des vêtements et haligote s.f. « lambeau, déchirure, chiffon d’étoffe; pièce rapportée, aiguilette » (Voir Godefroy); le verbe haligoter signifie « déchirer, taillader, mettre en lambeaux » etc. Au XIVe s. apparaît hericoc de mouton « ragoût de mouton, coupé en morceaux, avec des fèves, des pommes de terre ou des navets » (Godefroy Complément), dans le Viandier de Taillevent. qui date probablement de la fin du XIVe siècle.

Beaucoup plus tard, à partir du XVIIe siècle apparaissent les fe(b)ves de haricot « semences de phaseolus vulgaris », appelés ensuite haricots tout court. Les haricots deviennent vite populaires, d’abord comme légumes dans le ragoût et ensuite comme légumes bon marché. Les haricots verts sont « des gousses de haricots encore vertes et assez tendres pour pouvoir être mangées ».

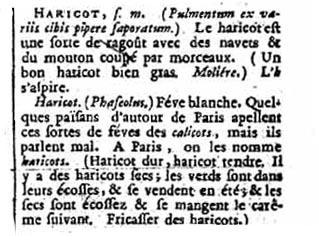

Dans le Dictionnaire Français de P.Richelet de 1680 le mot haricot désigne en premier lieu le ragoût:

Vous voyez que la recette que ma femme a choisie pour m’encourager dans mes recherches, diffère de celle de Richelet.

Calicot « fève ». Richelet écrit que des paysans d’autour de Paris appellent ces fèves calicots, au lieu de haricots. La première syllabe de quelques formes comme fève de callicot (1651, en français), caricote (dép. de l’Oise) karikot (dep. de l’Yonne) et notre quincorloto ( placée aussi dans les Incognita du FEW à cause de la première syllabe) reste obscure, mais elles sont bien liées à l’haricot.

Une influence du mot calicot « tissu indienne bariolée » semble très peu probable, parce qu’ il est réservé aux récits de voyages et n’apparaît dans la langue commune qu’au XIXe siècle. (TLF). Un autre problème, peut-être provisoire, empêcherait cette filiation, à savoir que l’expression fève de haricot (1628) est attestée 23 ans avant fève de calicot. (1651).

Pourtant, au XVIe s. le haricot s’appelait fasiol de Turquie (1561) et plus tard aussi pois d’Inde (1614), ce qui prouve qu’on était conscient qu’il venait de loin. Le mot calicot avec le sens » tissu blanc ou multicolore en coton fabriqué à Calicut en Inde » apparaît en 1613 et ensuite en 1663 (TLF) en français, mais déjà au début du XVe siècle en anglais (Harper). En français on appelle ces tissus des « Indiennes » (TLF). Cela me permet de supposer quand même un lien entre les désignations pois d’Inde et fèves de callicot, d’autant plus que les haricots fèves sont blanches ou multicolores, comme les tissus de Calicut, et que l’Inde était aussi bien à l’Est (Indes, Indonesie), qu’à l’Ouest (les Indiens), d’où étaient venus les phaseolus. Le commerce des tissus colicots entre l’Inde et l’Europe a pris une grande importance au XVIIe siècle. Le manque d’attestations n’est peut-être qu’un hasard.

C’est un message de Michel Chauvet, ethnobotaniste à l’INRA, qui m’a stimulé à faire ces recherches. Il m’a écrit:

« Vous savez qu’on a des variantes avec « calicot ». Il se trouve que les toiles indiennes (dont le calicot) sont devenues à la mode précisément entre la fin du XVIe – début du XVIIe en Europe de l’Ouest. Grâce à Wikipedia (in English), j’ai découvert qu’il existait des chats calico, un crabe calico et un pirate surnommé Calico Jack. Il semble donc que calico ait pris le sens ou la connotation de bariolé, ce qui convient très bien à des haricots. On connaît en effet plusieurs noms qui se réfèrent à des graines bariolées (par contraste avec celles du pois ou de la fève qui sont de couleur terne et uniforme) : fève peinte étant l’un d’eux. Mon idée est donc que « fève de calicot » serait une innovation (parisienne ?) comme fève peinte, et qu’ensuite seulement par étymologie populaire on serait passé à « fève de haricot« .

Il m’a signalé également les nombreuses recettes de cuisine avec des calico beans!. Ce lien en donne 189. Je n’ai pas réussi à dater la première attestation de « calicot beans », mais le résultat peut être intéressant. Voici l’étymologie du mot anglais calico « bariolé » :

Origin:

1495–1505; short for Calico cloth, variant of Calicut cloth, named after city in India which orig. exported it.

L’utilisation des fèves bariolés pour cuisiner le ragoût appelé haricot a pu suggérer aux paysans des environs de Paris , de les appeler calicots.

D’autres mots dans les Incognita du FEW pourraient bien appartenir à la même famille. Les voici :

Logate. Dans Le vrai cuisinier françois; Par François Pierre de La Varenne. Nouvelle édition, La Haye,1721, recette n 28 : « Membre de mouton a la logate . Aprés l’avoir bien choify , batez le bien, oftez en la peau & la chair du manche, dont vous couperez le bout, & lardez avec moyen lard, le farinez & pafsez par la poefle avec lard ou fain-doux. » La recette complète ici. Vous verrez qu’il s’agit d’une sorte de ragoût!

Dans le Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences, et des mots ..., Par François Raymond. Paris, 1824, je trouve: Logate s.f. se dit d’un gigot bien battu et bien lardé. Gigot à la logate. Ensuite Diderot donne la même recette dans son Encyclopédie, tome 9, 634 (djvu).

Une confusion entre aligote et la logate , tous les deux utilisés dans une recette de la préparation de mouton, me semble tout à fait probable.

Cincarat.Jambon en cincarat est du jambon coupé en lamelles. Une autre recette qui utilise un mot pour désigner de la viande déchirée, une chiffonnade dirait-on de nos jours.

Actuellement, la cuisine gâtinaude, essentiellement de la » terre « , fait la part belle aux produits issus de l’élevage : fressure poitevine (gigouri), grillon charentais, boudin noir du Poitou, pâté de Pâques, jambon (jambon au cincarat). Mais déja connu en 1794 : La cuisiniere bourgeoise: suivie de l’office, a l’usage de tous ceux qui se . Par Menon.(lien vers la page) et en 1751 dans le Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage: de …, Volume 2. Paris 1751, Par François-Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois,Louis Liger, p.256 il y a la même recette.

Le lard utilisé pour le jambon au cincarat Le catigot

Catigot est la dernière, toujours un ragoût:

« matelote de poisson; pot pourris, ragoût épais » (FEW XXI, 490b). Il s’agit toujours d’une sorte de ragoût, d’un mélange. Le début de la recette : « Dans une poêle, faire revenir, dans du beurre, les filets de poisson, coupés en morceaux et farinés… (source) .

Si vous avez une autre idée, n’hésitez pas à me contacter.

Quincanela « faillite, banqueroute », quincanelle en français régional (Lhubac).

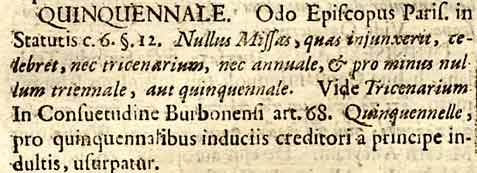

En moyen français la quinquenelle est un « Délai de cinq ans accordé à un débiteur qui fait la preuve qu’il a perdu la plus grande partie de sa fortune ». ( début 15e s, DMF).

C’est un emprunt au latin quinquennalis utilisé dans les Coutumes. La forme de l’ancien occitan est quinquinal. Ce n’est pas exactement une faillite, mais on l’accorde à un débiteur ne pouvant plus payer; il a 5 ans pour le faire. Avec la moyenne d’âge de l’époque cela revenait au même. D’ailleurs Du Cange le définit par usurpatur

Du Cange

Du Cange

Esquillà, resquillà avec le sens « déraper, glisser ». Voir l’article quilha