Posté par

Robert Geuljans le 21 Juin 2011 dans

j |

0 commentsJupa s.f. « jupe; cotte; souquenille; sarrau ou blouse de travail ample à manches longues, portée par-dessus les vêtements. » (Alibert). L’abbé de Sauvages écrit jhipo ou jhipou avec en plus le sens « estomac » et il cite Goudouli « …për më fair’ un jhipou de fusto » (pour me faire un estomac de fût). L’étymologie est un mot d’origine arabe  « veste de dessous ».Voir à ce propos le TLF

« veste de dessous ».Voir à ce propos le TLF

D’après les données du Thesoc la forme avec un -i- attesté en occitan depuis le XVe siècle, a complètement disparue sous l’influence du français. Cela s’explique par le fait que les données reposent sur la demande des enquêteurs : « jupe » sous-entendu « vêtement féminin ». Je n’y ai pas trouvé des représentants du mot arabe avec un autre sens. Dans les dictionnaires par contre, la forme avec –i- est fréquente pour les mots qui désignent des « pourpoints, des veste, des gilets ou d’autres vêtements masculins » et la forme avec –u- pour les mots qui désignent des vêtements féminins. L’influence de Paris est évidente.

.

.

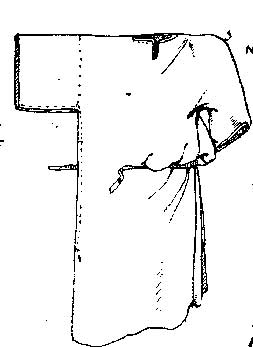

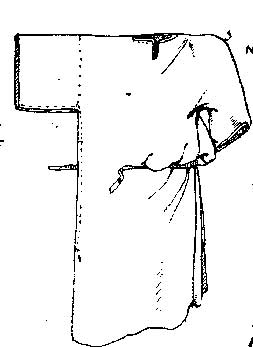

jupa de paysan13e s. jupe 16e s. corps et bas de jupe 17e s.

Il ressort des attestations très anciennes (Xe-XIe siècle) que le mot arabe a été introduit probablement avec le vêtement via la Sicile en Italie et de là en France, dans les deux formes, avec –u- et avec –i-. Dans la péninsule ibérique nous ne trouvons que la forme avec –u- : aljuba qui a été empruntée directement à l’arabe.

Jusqu’au XVIe siècle la jupe est surtout un vêtement d’homme, un genre de blouse qui est portée sur la chemise et qui est recouverte d’un autre vêtement. La longueur varie de la mi-cuisse jusqu’aux genoux, ou même jusqu’aux chevilles. Il y a des images dans Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance. 6 vol. 1858-1875.

La première attestation de jupe « vêtement féminin dont le haut est ajusté à la ceinture, et qui descend plus ou moins bas selon la mode » ne date que de 1603.(TLF). En 1623 une nouvelle mode a prescrit aux femmes une « jupe » qui était ouverte sur le devant. Le vêtement porté en dessous était rallongé et embelli. Le haut de ce vêtement s’appelait corps de jupe et le bas bas de jupe , plus tard abrégés en corps et jupe. Le TLF s.v. corps note : « La robe se compose de la jupe et du buste ou corps de la jupe : ensuite toutes les femmes ayant la prétention d’être minces, le corps de la jupe est devenu par courtoisie un petit corps ou corset et il deviendra sans doute un corselet. GOURMONT, Esthétique de la lang. fr., 1899, p. 207.

Le jupon suit la même évolution que la jupe qui est descendue physiquement de l’épaule vers la taille, mais est montée socialement des « petites gens » à la cour de Versailles. Le cotillon par contre a perdu la bataille : « on le dit particulièrement de celle [la cotte] des enfans, des païsannes, ou des petites gens » Trévoux 1704 d’après TLF. `

.

.