Amarinier, amarino

Amarinier s.m. « (souche d’- ) osier », amarina « osier ». Du latin amerina « osier » un adjectif formé sur le nom de la ville Ameria (maintenant Amelia) en Ombrie, à une centaine de km au nord de Rome.

Cela me laisse pantois, qu’un mot bien connu des Romains et attesté chez Virgile, Pline etc., survit uniquement dans un grand domaine du sud-est du galloroman, de la basse vallée du Saône jusqu’à la mer. Comment est-ce possible? .

Il est attesté en ancien occitan depuis 1204 et il y a de nombreuses attestations dans les parlers modernes. Le remplacement du -e- par -a- s’explique par l’influence du mot amarus « amer », parce que l’écorce des saules contient une substance amère utilisée comme fébrifuge depuis l’antiquité. Ceci peut expliquer le maintien du mot, mais pas le fait que c’est seulement le cas en Gaule.

Il y a beaucoup de dérivés comme par ex. amarineto « petit brin d’osier », amarinà « assouplir, tordre; amadouer » etc. qui s’expliquent facilement. Pan amarinous = pain ramolli1.

D’après Pouzolz, le saule s’appelle saouse (du latin salix) dans le Gard, pourtant dans le Compoix de Valleraugue (1625) c’est amarinier.

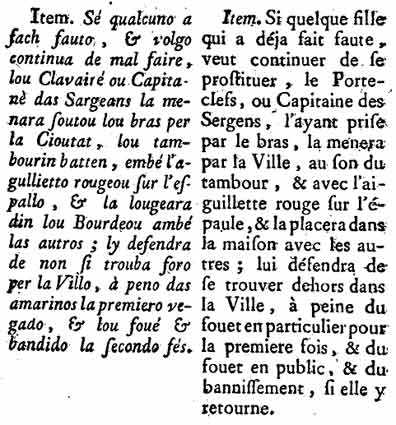

Au pluriel amarinos a pris le sens de « verge, baguette ». En 1347 Jeanne I, reine des deux Siciles et comtesse de la Provence, a voulu régler le problème de la prostitution à Avignon. Elle a ordonné que les filles « fautives » soient enfermées dans un genre d’Eroscenter, appelé Bourdeou et elles devaient porter une aiguillette rouge sur l’épaule gauche. (Nos gouvernants du XXIe siècle préfèrent punir les clients.) Au cas où on les trouvait en ville, elles étaient punies avec les amarinos …

Si le texte complet vous intéresse

Si le texte complet vous intéresse

___________________________________

- Bernard Giély, ↩