Posté par

Robert Geuljans le 24 Juil 2011 dans

b |

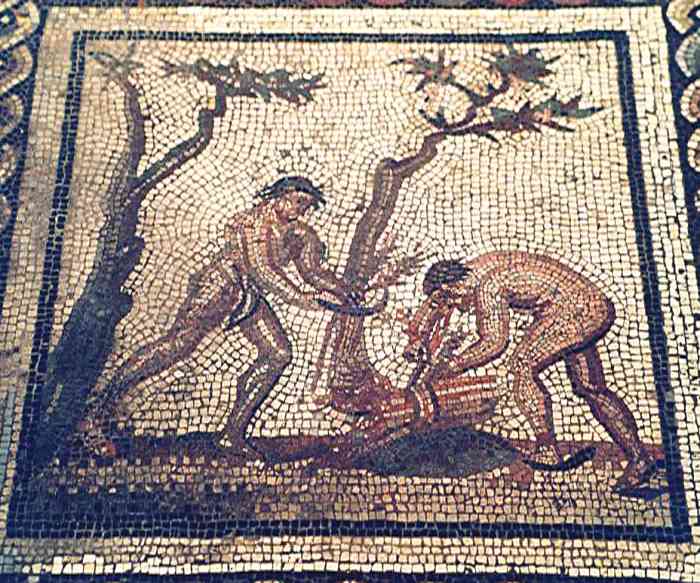

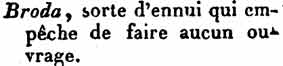

0 commentsBuc » chicot d’une branche d’arbre ; pointe ; écharde ; cime de montagne ; ruche d’abeilles ; tronc d’arbre creusé où l’on plaçait les bébés ; dans l’Aude : conque ou bassin fabriqué avec un morceau d’écorce ; …. » (Alibert). L’abbé de Sauvages donne en plus le sens » chicot d’une dent cariée « . Le mot a existé en ancien français avec les sens » tronc du corps » et » tronc d’arbre « , comme en ancien occitan. Dans les parlers modernes, buc n’est attesté qu’en wallon, en franco-provençal et en languedocien.

D’après le FEW l’origine est l’ancien franc buk » ventre « , que l’on retrouve en allemand Bauch,, néerlandais buik et ancien néerlandais buuk avec le sens » ruche » comme le mot buc occitan ! Le sens primaire de buk semble être » cavité » et de là » tronc » ou » ventre » et ruche, » chicot » etc.. Le mot existe également en catalan, espagnol et italien.

des bucs à Thines (Ardèche)

des bucs à Thines (Ardèche)

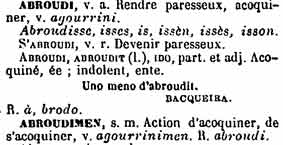

Bugar, bugat ou bugalh « rucher ». Le visiteur/apiculteur Jean Courrènt m’envoie la contribution suivante:

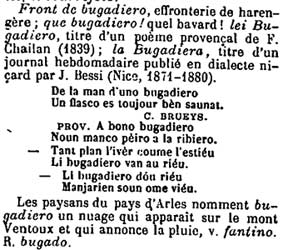

« Comme vous le savez, la ruche est appelé buc, de Toulouse à la mer. Dans votre présentation, je ne trouve pas le bugar (le rucher). Buc est apparu après l’installation des Wisigoths. L’orthographe de « buga » (rucher) est bugar, bugat ou bugalh (avec des nuances de sens), en Terre d’Aude. Le mot bugar, qui désignait « un gros rucher » (probablement du seigneur civil ou religieux, à l’origine, à l’époque de la féodalité et des droits d’abeillage et d’épaves) n’est plus utilisé depuis que la production de sucre à bon marché a réduit l’importance de l’élevage des abeilles (probablement deuxième moitié du XIXe siècle). Actuellement, les vieux apiculteurs ne disent plus que « ai bucs » (« Vau ai bucs » ou « Vau a las abelhas« ) ce qui rejoint le apiaria [pluriel de apiarium], les lieux où l’on met les ruches des abeilles, constaté dans le langage commun, par Aulu Gelle, au IIe s. (Nuits Attiques, II, 20). Le rusca des Gaulois devait également se maintenir jusqu’alors, pour la ruche familiale (ce qu’il faudrait quand même prouver).

Bien cordialement. J.COURRENT.

PS : En 1704, le compoix de Montredon-des-Corbières signale deux bugars (un gros et un petit). A la même date, il y avait trois bugars à Tuchan, dans les Corbières. Le bugar ne désignait donc plus le rucher du seigneur. »

Tout ce groupe de mots est limité au languedocien, à part les deux attestations du Puy-de-Dôme. L’étymologie en est inconnue.

Tout ce groupe de mots est limité au languedocien, à part les deux attestations du Puy-de-Dôme. L’étymologie en est inconnue.