Posté par

Robert Geuljans le 12 Août 2011 dans

e |

0 commentsLe GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XIXe SIECLE de Pierre Larousse mentionne :

« Esquicher v. n. ou intr. (è-ski-ché – provençal esquichar, presser fortement, s’esquichar, se faire petit pour passer en un lieu étroit). Jeux. Donner sa carte la plus faible pour éviter de prendre la main. On dit aussi s’esquicher . Fig. Rester neutre dans une discussion, ne pas avancer son opinion de peur de se compromettre : il a senti la difficulté, et il S’EST ESQUICHE (Acad.) ».

Esquicher reste dans les Larousse jusqu’en 1948. On le trouve également dans les dictionnaires de l’Académie Française à partir de 1789 et quelques années plus tard comme verbe réfléchi. Esquicher est présent dans le Petit Robert de 1967, toujours avec la mention « dialectal ».

L’influence de la langue d’Oc sur la langue d’Oïl augmente! Ce matin le 10 mars 2004 à 11H45 je l’ai entendu deux fois dans une émission de Stephane Bern avec le sens « serrer, presser ». Il semble donc qu’ esquicher est entrain de repasser dans la langue française.

Esquicher a aussi commencé une nouvelle vie dans le milieu des joueurs de bridge: « Esquicher vieux mot français utilisé au jeu de Resi et ressuscité pour traduire le verbe anglais « to duck ».

Un cordon bleu de Manosque a inventé l’ esquichade, une sorte de tapenade à base de courgettes. Voir la recette. Esquichade est dans la version anglaise, mais dans la version française l’étiquette et le contenu (?) changent : « Ce caviar d’aubergines parfumé à la truffe noire … »

Un cordon bleu de Manosque a inventé l’ esquichade, une sorte de tapenade à base de courgettes. Voir la recette. Esquichade est dans la version anglaise, mais dans la version française l’étiquette et le contenu (?) changent : « Ce caviar d’aubergines parfumé à la truffe noire … »

En occitan moderne esquichà signifie : « serrer »: la preuve ci-dessous à Mons dans le Var:

Etymologie. Le FEW suppose l’existence dans les temps préhistoriques d’une onomatopée *skits ou *skitš qui imite le bruit de « déchirer » ou « faire jaillir un liquide de quelque chose par la pression ». On trouve des mots qui y correspondent du point de vue de la forme et du sens en Italie, en Sardaigne, dans le Midi de la France et en Catalogne. Dans les patois galloromans nous trouvons trois significations:

1. « Déchirer » surtout dans les régions de l’ouest, Aude esquissá , limousin esquichar, Gascogne esquissá. A Bayonne esquis « déchirure ». En ancien occitan [5] existait esquinsar ou esquisar « déchirer, arracher ».

2. « Presser, serrer, étreindre » ou comme verbe réfléchi en provençal s’esquichá : «s’efforcer, se serrer les uns contre les autres; se contraindre, se blottir; céder, se soumettre ». C’est ce dernier sens qui a été ressuscité pour traduire l’anglais « to duck ». Les sens donnés par les dictionnaires français se rattachent à ce groupe Nous les retrouvons surtout dans les parlers de l’est du Midi : esquissar « presser » attesté au XVIe siècle à Avignon, et à Aix-en-Provence. A Marseille naît l’expression esquichar l’anchoyo « faire maigre chère », à Pézenas s’esquichá « faire des efforts quand on va à la selle », ailleurs des mots comme le languedocien esquichoú « pelotte de cire dont on a exprimé le miel », ou l’ancien provençal esquichamen « constipation ».

Puis, en Provence, le début du mot es-, a été senti comme s’il exprimait le jaillissement et il était rattaché à la famille de verbes où es- provient du latin ex- « hors de », comme en français exproprier, expatrier, exclusion etc.

Esquichar est devenu cuchar « presser » en 1368 et quicha « presser avec force ». Il vit en français régional quicher « presser ». Hier une amie me disait spontanément : « Le medecin m’a quiché le ventre » en faisant les gestes explicatifs. En patois de St.André de Valborgne [ kitšá] est « serrer la main, appuyer » et Valleraugue [kitšá ] « exprimer le suc ». Les Marseillais aiment faire un quichet « presser un anchois sur une croûte avec quelques gouttes d’huile ». Toujours à Marseille le quichier était l’ensemble « des etrangers qui viennent à Marseille le jour de Saint Lazare, parce qu’ils étaient serrés comme des anchois? Il faudrait vérifier comment on appelle de nos jours les étrangers qui viennent à Nîmes pour la Feria. Enfin le quiché à Alès c’est une « targette ».

En argot parisien quicher signifie »vomir ». L’étymologie donnée par le Wiktionnaire (< de quiche sous-entendue lorraine < de l’allemand Kuchen « gateau ») me semble fantaisiste. L’étymologie doit être l’occitan quicher. La naissance d’une expressions « Cela me fait quicher » à partir d’ s’esquicher (Voir ci-dessus Pézenas), me semble parfaitement possible. Mais je n’arrive pas à trouver des attestations anciennes de ce verbe en français/argot.

3. Le sens « écraser, broyer » est limité au Dauphiné

Anglais to squeeze Tous les sens de ce verbe anglais font partie du deuxième groupe. Quand un Anglais dit « I am squeezing the anchovy », le Marseillais n’aura aucune difficulté à le comprendre.

Pour les étymologistes anglais l’origine de squeeze est obscure. Ils pensent que c’est probablement une altération du mot quease (c.1550), de l’ancien anglais cwysan « to squeeze », d’origine inconnue et de la même famille que l’islandais kveisa « crampes d’estomac ».

Nous proposons plutôt esquichar. Du point de vue étymologique, les dates , XVIe siècle en ancien provençal, début XVIIe en anglais, ne posent pas de problème; par contre comment un mot occitan peut arriver dans le Royaume Uni c’est une autre histoire et pour le moment je n’ai pas d’ explication. Un emprunt au français, à l’occitan ou au gascon?

to squeeze

to squeeze

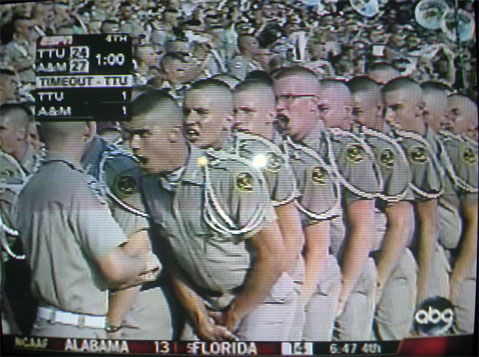

I had always thought some of the Aggie traditions were crazy, but I really have no words to explain what is going on here. Someone told me it is some thing where they bunch together real close in a square and try to protect their dog. Apparently the corp members crowd together at critical times during a game and squeeze their testicles in order to feel the pain of the players and inspire the team. (thanks Mick) Sounds Aggie-rific to me. Maybe they just knew they were going to lose.

L’occcitan se globalise : the Quicher screw feeder. Un appareil qui qui place des écrous/vis dans la bonne position et les serre. Notre quicher est allé très loin. A prononcer en français quicheur comme leader > leadeur.