Penche

Penche s.f. « peigne » du latin pecten, pectinis comme en français peigne, vit et jouit d’une belle santé dans toutes les langues romanes.

Le latin pecten comprenait dans son champ de signification diverses figures du peigne, librement déclinées au regard de l’analogie de forme :

- 1. carde; râteau; plectre de lyre (conservé en italien pettine).

- 2. peigne de mer (mollusque bivalve comme la coquille St-Jacques).

- 3. poils du pubis, l’os du pubis ;

- 4.veines du bois;

- 5. peigne de Vénus (plante);

- 6. disposition en forme de peigne , les doigts entrecroisés, danse où les danseurs s’entrecroisent. (Gaffiot).

Vers l’an 700 apparaît un mot nouveau, dérivé de pecten : pectinalis « os du pubis », ou « mons Veneris » qui est conservé dans les parlers du sud de l’Italie, par exemple à Naples pettenale.

Plus tard apparaît un autre diminutif dérivé de pecten : pectiniculum, qui a donné en ancien français pénil, poinil, pignil, espanil : « éminence située au-devant du pubis et se couvrant de poils à la puberté »(TLF s.v. pénil), en ancien occitan penchenil, conservé en marseillais moderne penieou (FEW).

De pectinulum sont issues deux lignées, l’une populaire et l’autre savante. Dans la lignée populaire on trouve l’espagnol pendejo ( avec influence de pender), qui signifie 1. m. Pelo que nace en el pubis y en las ingles. 2. m. coloq. Hombre cobarde y pusilánime.3. m. coloq. Hombre tonto, estúpido » et autres joyeusetés plus ou moins péjoratives. Voir le Dictionnaire de la Real Academia Espanola . Le penchenilh, « pauvre hère » attesté à Béziers (FEW), témoigne de la même évolution indépendante en languedocien, mais les attestations sont rares. Il n’est pas impossible, comme me suggère un visiteur, que le sens péjoratif de penchenilh est né directement de l’expression mau penchina « mal coiffé, ou plus généralement de mauvaise allure ».

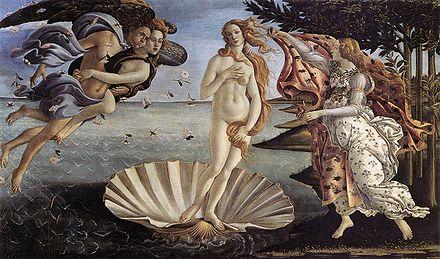

C’est dans l’histoire de l’art que le pecten latin a connu son évolution savante. Les hommes cultivés de la Renaissance connaissent très bien leur latin, langue internationale et idiome de la culture ; ils ont lu Ovide et Pline. Quand un Sandro Botticelli veut peindre la naissance d’Aphrodite/Vénus avec la pudeur requise, il est obligé de cacher son pecten, mais, même si la nature aime à se cacher, le naturel, ici comme ailleurs, saute aux yeux :

Suis-je visionnaire quand je trouve des pecten dans la Primavera de Botticelli ?

Il n’y a pas de coquille Saint-Jacques. Mais…En regardant de plus près les trois Grâces, on voit un pecten… figuré par les doigts entrecroisés en forme de peigne (Gaffiot 6) .

Comme j’aime beaucoup RE-découvrir le symbolisme qui se cache dans l’art ancien, j’ai plaisir de noter aussi la présence des perles dans la chevelure de l’une des trois Grâces. Née dans une coquille un pecten, la perle représente le principe Yin : elle est le symbole essentiel de la féminité créatrice. En grec, en latin et en occitan, on la nommait jadis margarita, c’est pourquoi, conformément à ce qui se dit aujourd’hui encore, on se gardera de « jeter des marguerites aux pourceaux ».(Cf. margot). Blason de la féminité oblige, il n’est pas étonnant de trouver des marguerites dans la chevelure de la Primavera :

Penchenilh « pauvre hère » du latin *pectiniculum « petit peigne ».

Marcabru, V/30

Marcabru, V/30