Posté par

Robert Geuljans le 7 Oct 2011 dans

p |

2 commentsPétoule « crottes de chèvres, mouton, etc « , un joli petit mot connu dans les patois avec ce sens dans toute la Suisse romande, en vallée d’Aoste ainsi que dans le sud-est de la France: en Provence et en Languedoc jusqu’aux environs de Montpellier d’après nos sources.

Petoulo ou petouro comme on dit à Marseille est un mot dérivé du latin péditum « pet » prononcé avec l’accent sur le e, le participe passé du verbe pedere, un verbe actif pour ainsi dire, qui n’a pas laissé de traces en français moderne. Peditum par contre est bien vivant dans presque toutes les langues romanes : italien peto, portugais peido, catalan et piémontais pet etc. Une forme qui ressemble beaucoup à notre mot occitan existe dans les patois wallons en Belgique: pétale avec la même signification » crottes de mouton etc. « .

(Il serait intéressant de connaître les autres types lexicaux et leur répartition dans le domaine galloroman.)

Dans notre région avec un parler vivant d’autres mots ont été crée à partir de petoule, par exemple en provençal petouloun » chose de peu d’importance » et petoulié « olivier sauvage » parce que le fruit, très petit, ressemble à un crottin. Et ce dernier a même réussi à pénétrer dans le grand Larousse du XIXe siècle où nous trouvons le pétoulier, mais il a aussi vite disparu qu’il y est entré, c’était du vent.

Je retrouve cette notion » quelque chose de peu d’importance ou de peu de valeur » dans le même Larousse, qui cite Mme de Sévigné :

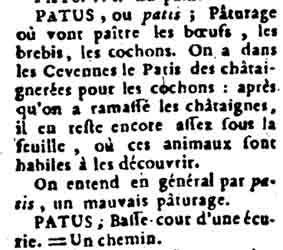

PÉTOFFE s. f. (pé-to-fe). Fam. Affaire ridicule, querelle à propos de rien -.Votre santé, votre famille, vos moindres actions, vos sentiments, vos PETOFFES de Lambesc, c’est là ce qui me touche. (Mme de Sév.), et plus récent dans « Le parler des métiers » de Pierre Perret, Paris 2002 : pétard » veau maigre et de qualité inférieure » qui fait partie du vocabulaire des bouchers.

Les expressions et les mots à base de peditum sont très nombreux en langue d’oc comme en langue d’oïl. Je me restreins à quelques exemples provenant de nos parlers.

Dans le Larzac un petelóu » un petit morceau de ce qu’on mange » ( au MacDo?), en provençal un petouliè est un » endroit où les lapins viennent fienter « , mais attention, à Aix en Provence un petouié est un » gîte « !

A la Grande Combe un pètouillon est » un homme qui perd son temps à des choses futiles « .

A Valleraugue le pétadou est » la mèche de fouet « .

Un visiteur m’écrit : Dans la conversation, elle [sa mère] m’a dit à propos de certains médicaments : « Ca fait pétoule en trois actes !! » Pour dire qu’ils n’avaient aucun effet.

Parmi les nombreux dérivés et composés nous trouvons quatre grands groupes de significations, en dehors des sens directement liés au sens » pet « , même si parfois il n’est pas facile de comprendre ce lien, comme par exemple le mot français rouspéter. (Eh oui!). Par exemple, je ne sais à quel sens se rapporte le petoulet suivant (il s’agit de Maurice Traintignant) :

Le « petoulet » pour les amis

Un visiteur le fait parvenir l’explication de ce surnom

J’ai trouvé cette explication (donnée sous réserves…) de « pétoulet ».

L’histoire semble plausible…

Pour participer à la première course de l’après la guerre (le 9 septembre au Bois de Boulogne), il ressort sa Bugatti, qu’il avait caché dans une grange. Malheureusement pour lui, sa voiture à des problèmes d’alimentation. C’est en cherchant la cause de ses tracas que Trintignant découvre des « pétoules » (crottes de rat) dans le réservoir. Il reçoit alors ce surnom de « Pétoulet ».

1. Des mots qui désignent des vessies d’animaux comme aveyronnais petorèlo et de là aveyronnais » se dit de l’eau quand des bulles se forment à la surface sous la pluie « .

Peut-être faut-il ajouter le petadou ‘un tambour à friction’, avec l’accent sur le -ou. D’après les Niçois l’accent sur le -a- ferait trop italien…..Voir le site ZICTRAD

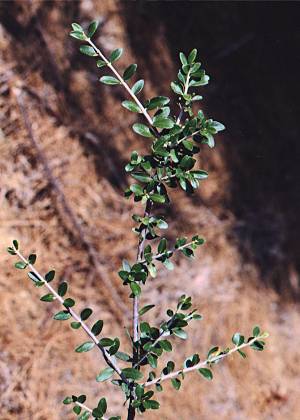

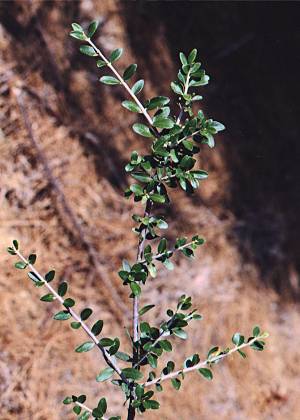

2. Des noms de plantes ou de fruits: à Tarascon petaréou » bigarreau » et d’après le dictionnaire de Mistral en languedocien petiè » micocoulier « . Dans l’Ardèche et dans le Gard pétofron « digitale », parce que les enfants font éclater les fleurs sur leurs fronts. Dans le Gard on dit aussi petarélo. Enfin il y a le petavin » mûre de la ronce » attesté dans un texte avignonnais de 1646.

1.petaréou 2.petiè 3.pétofron

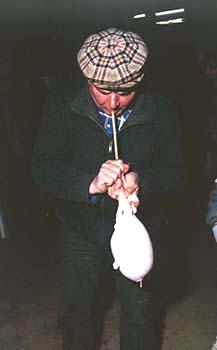

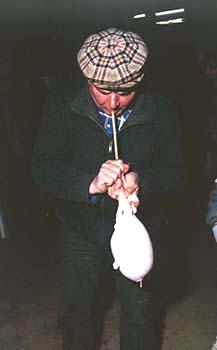

3.Le clifoire d’enfant. Les gosses ne jouent plus à cela, mais autrefois, avant la télé, ils s’amusaient avec des tiges de sureau dans lesquelles ils montaient un petit piston et avec lesquelles ils lançaient de l’eau comme avec une seringue. En français au XVIIIe siècle, cela s’appelait une canne-pétoire. Dans un dictionnaire du patois d’Alès cela s’appelle un petarino; une autre forme utilisée dans le Gard petaroutié.

4. Le roitelet, languedocien petouso.

C’est un mot qui a été propagé à partir de la Provence. Dans la région lyonnaise c’est la forme rei peteret qui est dominante. Pourquoi le roitelet? C’est un tout petit oiseau et il y a une très vieille légende que les frères Grimm nous racontent ainsi :

En format PDF. Lou petoulo roi des oiseaux